Dem Zeitgeist trotzen

Was macht das Rheintal aus? Mit dieser Frage konfrontierte ein Videojournalist des Rheintaler Standortmarketings an der letzten Rhema die Gäste. Die Antworten waren weitgehend einhellig. Am meisten genannt wurden die vielseitige Natur, die Gemütlichkeit und «Gmögigkeit» der Menschen, die zahlreichen Ausgangsmöglichkeiten, der Dialekt.

Das alles sind ohne Frage Qualitäten. Sie sorgen dafür, dass man sich in einer Region wohlfühlt. Nur wurde bei den Antworten eine Station übersprungen. Sosehr jeder von uns gern an einem Ort lebt, wo das alles gegeben ist, stellt sich doch zunächst die zentrale Frage: Kann ich überhaupt dort leben? Sprich: Habe ich dort eine Lebensgrundlage? Finde ich ein passendes, bezahlbares Zuhause, eine berufliche Herausforderung, die mir gefällt und die mich finanziert?

Vielleicht ist es typisch fürs Rheintal, dass den meisten Befragten zunächst die sogenannt weichen Faktoren einfallen. Aber es zeigt auch, dass der ganze Rest als (zu) selbstverständlich angesehen wird: das Rheintal als Wirtschaftsstandort, als Kumulationspunkt guter Unternehmen, als möglicher Lebens- und Arbeitsort. Vom Dialekt, so heimelig er ist, von der grandiosen Natur und der Festfreude in den Dörfern kann man leider noch nicht leben. Sie sind der Bonus.

«Lebensqualität braucht wirtschaftliche Grundlagen.»

Sich nicht auf «Geschenke» verlassen

Und mit Boni ist es so eine Sache. Sie sind ein geschenktes Gut, können aber auch schnell wieder verjubelt werden. Lebensqualität benötigt Grundlagen, und die schafft nun einmal die Wirtschaft. Diese profitiert zwar von natürlichen Gegebenheiten, sie reichen aber nicht, um nachhaltig erfolgreich zu bleiben.

Deshalb ist es zwar verständlich, aber nicht besonders weitsichtig, die geschenkten Realitäten wie die Geografie in den Vordergrund zu stellen. Das Rheintal liege «im ländlichen Herzen des urbanen Triangels Zürich, München und Mailand», schreiben die Vermarkter der Region – was stimmt, aber eben nicht direkt eine Eigenleistung, sondern ein Ergebnis der Weltgeschichte ist.

Wie viele der über 5000 Firmen im Rheintal profitieren direkt von diesem magischen Dreieck? Welcher Schreiner zieht gerade eine florierende Partnerschaft mit einem norditalienischen Kollegen auf, und welcher Sanitärbetrieb sieht Süddeutschland als seinen Markt? Dass das Rheintal im Herzen von Europa liegt, ist ein wunderschöner Slogan, aber welchen Beitrag leistet diese Tatsache wirklich für die Erfolgsgeschichte?

Der Zeitgeist als Fallstrick

Es gibt sie natürlich, die national und international tätigen Rheintaler Unternehmen, die auf kurze Distanzen zu den Metropolen angewiesen sind. Aber es gäbe sie vermutlich auch mit etwas mehr Distanz zu ausländischen Metropolen. Zwar sind die Staaten der Europäischen Union und dort vor allem unsere direkten Nachbarn Deutschland und Österreich in der Tat die wichtigsten Exportländer für das Rheintal. Aber es wäre naiv zu glauben, dass der entscheidende Faktor dabei die paar Dutzend Kilometer sind, die uns vom Thurgau oder Graubünden trennen.

Man wird nicht allein aufgrund von Distanzen zum Exportkönig. Sie sind nur eine einzelne Zutat im Erfolgsrezept. Stärker ins Gewicht fallen selbst erarbeitete oder auch von der Mentalität einer Region begünstigte Elemente wie hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Zürich, Mailand und München werden für alle Ewigkeit gleich weit vom Rheintal entfernt sein wie heute. Die echten Stellschrauben sind diejenigen, an denen man selbst drehen kann.

Diesbezüglich darf man fürs Rheintal zwar optimistisch sein, weil Eigenverantwortung und Pflichtbewusstsein nach wie vor gross geschrieben werden. Aber es lauern auch hier Fallstricke. Gerade grosse Unternehmen drohen dann und wann ihre Wurzeln zu verlieren und sich an globale Entwicklungen anzulehnen. Im Zug des Zeitgeists haben auch in der Schweiz Chefetagen begonnen, der Symbolpolitik zu viel Raum zu schenken. Mit etwas Verspätung gegenüber den USA nehmen plötzlich Stichworte wie Diversität und Nachhaltigkeit übermässig viel Raum ein.

Was nicht heisst, dass Wirtschaft nicht nachhaltig sein soll. Nur war das bei erfolgreichen Firmen schon immer ein Teil der DNA, weil – entgegen negativer Klischees – Unternehmer sich sehr wohl bewusst sind, dass auch ihnen nicht egal sein kann, wie es dem Planeten geht. Doch an die Stelle einer ausgewogenen Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit tritt immer öfter eine Art Weltrettungsplan, der die Mission über die Vernunft stellt. Die Gefahr ist im Rheintal, wo der gesunde Menschenverstand noch immer eine harte Währung ist, zwar kleiner als in urbanen Räumen. Sie besteht aber auch hier.

Auch interessant

Damit der «Saft» weiter fliesst

Ein Beispiel dafür ist die Energiepolitik. Gerade eine produzierende Region muss in erster Linie darauf drängen, dass der Strom fliesst; er ist ihre Lebensader. Derzeit gilt es als politisch aber korrekt, sich im vorauseilenden Gehorsam der verordneten «Energiewende» unterzuordnen. Weg mit den fossilen Energien, die Atomkraft ist des Teufels, Wind und Sonne sind Trumpf: Das will man von uns hören – aber es dürfte anhand sämtlicher verfügbarer Daten früher oder später in eine Strommangellage führen.

Hier kann das Rheintal, wo man gern offen sagt, was Sache ist, eine wichtige Rolle spielen. Unternehmer können und sollen sich in politische Debatten einmischen. Es wäre aber bei diesem Thema der Logik geschuldet, dass sie sich für Technologieoffenheit einsetzen und nicht für Einschränkungen bestimmter Energieformen, wie wir sie gerade erleben. Denn womit sollen ihre Produktionshallen dereinst laufen, wenn sich die Schweiz als Klimamusterknabe positioniert hat, aber dafür ohne «Saft» dasteht?

Was heute gut läuft, kann morgen schon vorbei sein. Es gilt, den Besitzstand zu schützen. Der Leistungsausweis der Rheintaler Wirtschaft darf und sollte deshalb auch als Berechtigung dienen, sich lauter zu Wort zu melden, mit akuten Bedürfnissen der Unternehmen. Auch wenn das Gesagte vielleicht nicht gerade dem medial verbreiteten Zeitgeist entspricht. Oder gerade dann.

Text: Stefan Millius

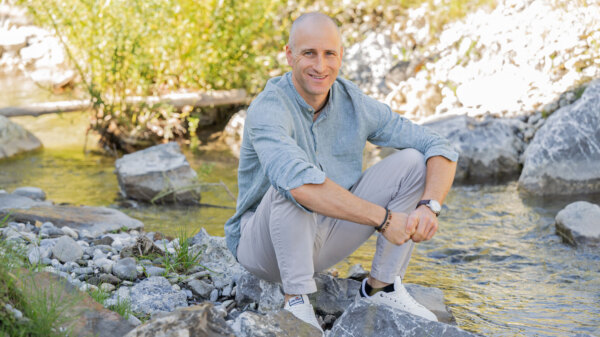

Bild: Thomas Hary, zVg