Wie Walensee, Waldrand und Winde einen Wein prägen

Bevor es in den Weinberg geht, gibt es einen belebenden «Felix» zum Auftakt – einen frisch-fruchtigen Vin Mousseux mit feiner Perlage. Hier am Oelberg, ob Walenstadt, wird er aus roten Pinot-Noir-Trauben gewonnen. Beim Pressen werden Saft und Maische rasch getrennt, damit der Mousseux hell bleibt.

Der Walensee liegt glitzernd unter uns, die Churfirsten ragen dahinter auf. Dazwischen schmiegt sich ein terrassierter Rebhang in die Landschaft. Mehr als tausend Meter Trockenmauern stützen die Parzellen, auf denen Chardonnay und Pinot Noir wachsen. Der Aufstieg ist steil, und schon beim ersten Schritt wird klar: Dieser Wein wächst nicht im Vorbeigehen.

Einmalige Lage

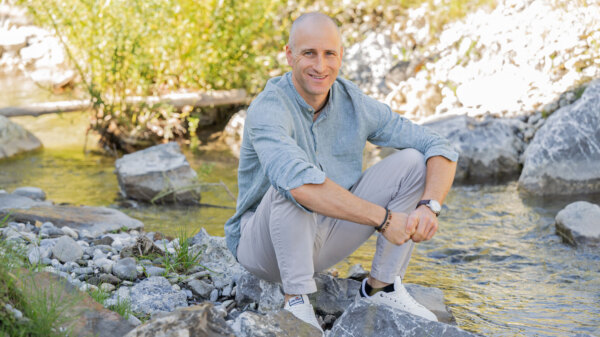

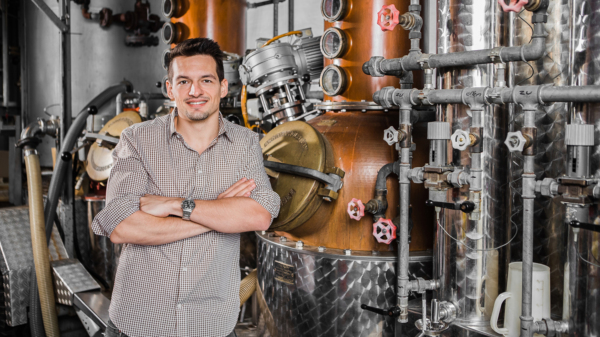

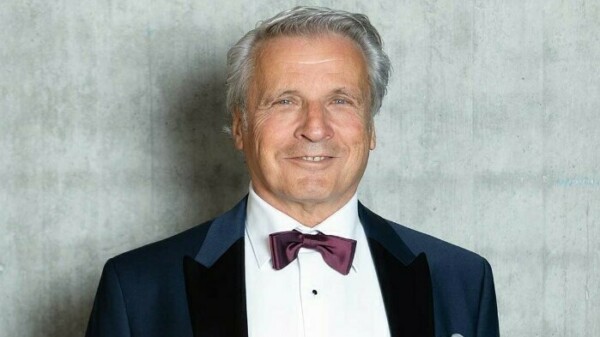

Die Lage hat auch Vorteile: «Der Walensee mit seiner fjordähnlichen Kulisse ist ein Verkaufsargument», weiss Winzer Alois Walser. Seine Rebstöcke mögen die Ausläufer des Rheintaler und Glarner Föhns, aber auch die herbstlichen Westwinde. Manche sprechen beim Felixer am Oelberg vom «St.Galler Herrschäftler». Die Sonne scheint vom späteren Morgen bis in den Abend hinein auf die exponierte Südlage.

Die Lage begünstigt die Arbeit und fordert zugleich. «Steinschlag kann viel kaputtmachen», weiss Walser. Wenn es zu viel regnet, könne hier auch mal was ins Rutschen kommen. Zudem fühlt sich ein ungebetener Gast, die Kirschessigfliege, in der Biodiversität mit vielen Beeren am Waldrand wohl. Der Winzer zuckt mit den Schultern: «Das gehört dazu.» Walser experimentiert an gewissen Stellen mit pilzwiderstandsfähigen Sorten.

Ungern sehen die Weinbauern im Spätherbst die Starenschwärme. «Bei schlechtem Wetter bleiben sie hocken. In einer halben Stunde verwüsten sie ganze Parzellen.» Die Weinbauern helfen einander, um das Gefieder fernzuhalten – dann laufen die Drähte heiss, die Schreckschusspistolen liegen bereit. Bis zur Blüte arbeitet Walser mit konventionellen Mitteln auf seinem Rebberg. Ab der Blüte geht es dann biologisch weiter.

«Die Rebstöcke mögen die Ausläufer des Rheintaler und Glarner Föhns, aber auch die herbstlichen Westwinde.»

Historischer Rebberg

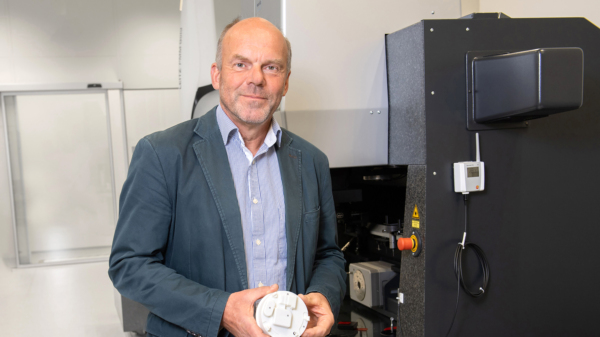

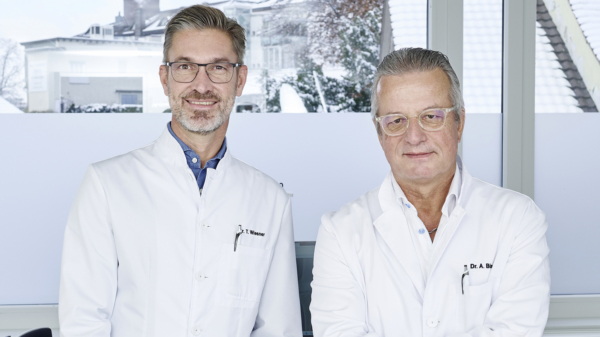

«Wir haben gut 1000 Meter Steinmauern, stellenweise Trockenmauern. Ein Maurer arbeitete ein ganzes Berufsleben an diesen Hängen – und die Mauern halten bis heute», erzählt mir Alois Walser, während er mich über schmale Treppenstufen zwischen den Reben führt. Gemeinsam mit Klaus Kappeler betreibt er den Rebberg. Walser spricht ruhig, aber mit viel Begeisterung. Hier geht es nicht nur um Wein, sondern auch um Geschichte, Handwerk und die Verwurzelung im Ort.

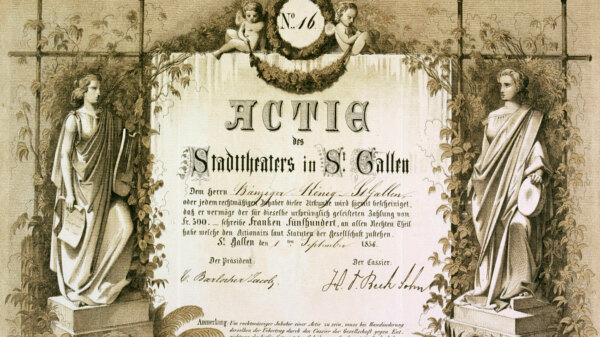

Gerne erzählt Walser von der langen Weinbaugeschichte der Region. Schon die Römer brachten Reben, im 12. Jahrhundert ist der Oelberg im Urbar des Klosters Pfäfers erwähnt. «Die Leibeigenen mussten jeweils am 2. Februar, an Maria Lichtmesse, den Weinzehnten abliefern, darauf verzichtete das Kloster nie. Vielleicht mal auf ein Huhn, aber sicher nicht auf den Wein», schmunzelt Walser. 17 Familien hätten damals in Walenstadt Wein gemacht – ausschliesslich Weisswein, Elbling – eine Sorte mit viel Säure. Heute ist sie verschwunden. Erst später kam der Pinot durch französische Adelige hierher.

Vom Webereibetrieb zum Weingut

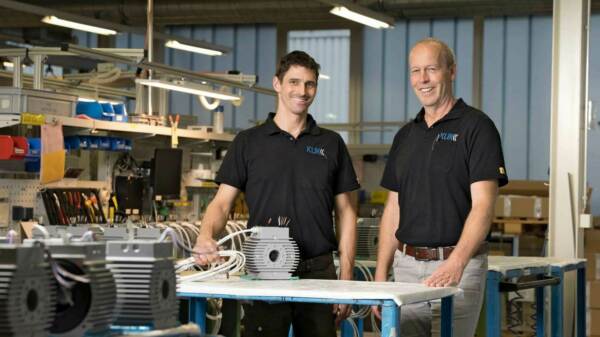

Die Anfänge des Weinguts liegen in der Industriegeschichte von Walenstadt. Einst gehörte es einer Weberei, bis sie in den 90er-Jahren Käufer suchte. «Ein grosser Schritt für uns», erinnert sich Walser – selbst in Walenstadt aufgewachsen. «Wir mussten mit dem Weingut 18’000 Flaschen übernehmen, die noch im Keller waren.» Das hätte er allein nicht stemmen wollen. Doch mit Kappeler fand er einen Mitstreiter in der Familie – seinen Schwager. Walser brachte sein Fachwissen im Weinbau ein. Kappeler ergänzte ihn als Experte für die Vermarktung.

«Offenbar sind die Rebstöcke dankbar für die Mineralität des steinigen Hangs.»

Chardonnay als Wagnis – und Erfolg

Bei der Übernahme standen ausschliesslich Pinot-Noir-Reben im Weingut. Die Weberei produzierte ihren Wein hauptsächlich, um ihre Kunden zu beglücken. Walser und Kappeler begannen – einzigartig am Walensee – ihren Rebberg mit Spitzenweinen zu positionieren. Dass Qualität Vorrang hat, zeigt sich beispielsweise an der Ertragsbeschränkung.

«Wir dürften 1,1 Kilo pro Quadratmeter ernten, aber wir arbeiten seit jeher mit 700 bis 900 Gramm. Der Rebstock soll nicht überladen werden, nur so bleibt er gesund.» Die Kelterung ist heute ausgelagert. «Das eröffnete uns mehr Möglichkeiten bei Aroma und Körper – es ist professioneller und effizienter», ist Walser überzeugt.

Chardonnay war in der Region kaum bekannt – noch bis Mitte der 1990er-Jahre durfte man ohne eidgenössische Bewilligung keine neuen Sorten pflanzen. «Chardonnay braucht Kreideböden – und hier am Churfirstenmassiv liegt Schuttkalk im Boden. Da sind viele Steine drin. Wir haben das Risiko gewagt.» Die Entscheidung zahlte sich aus: «Wir merkten, dass die Reben erstaunlich strahlende feine Weine geben.» Offenbar sind die Rebstöcke dankbar für die Mineralität des steinigen Hangs. «Die Böden sind locker und verklumpen nicht», sagt Walser. Das erlaube den Reben, ihr Wasser tief aus der Erde zu holen. Der Chardonnay-Anbau wurde Jahr für Jahr erweitert. Heute ist ein Drittel der Fläche Chardonnay, zwei Drittel Pinot Noir.

Mitte der 90er-Jahre begannen Walser und Kappeler damit, ihren Weiss- und Rotwein auch im Barrique auszubauen – sie lagern ein Jahr in Fässern. Inzwischen umfassen die Barriques rund ein Drittel der Produktion. «Als wir das im Griff hatten, brachten wir einen Roséwein auf den Markt. «Seit einigen Jahren liegen sie wieder im Trend – gerade zum Apéro im Sommer.» Wer ihn kosten will, muss Geduld haben – der aktuelle Jahrgang ist ausverkauft. Das Warten lohnt sich: Florale Noten mischen sich mit einem leichten Bergamotten-Ton – ein rassiger Sommerwein.

Auch interessant

Ein typischer Pinot Noir

Das «Flaggschiff» ist der Pinot Noir Oelberg aus dem Barrique. Die Holznoten bleiben zurückhaltend, da jeweils nur ein neues, leicht getoastetes Holzfass verwendet wird, während der Grossteil des Weins in Zweit- und Drittfässern lagert. So behält der Felixer seine kapriziöse, filigrane und burgundertypische Frucht, eine präsente – aber gut eingebundene – Säure und ein dezentes Tannin. Der 2022er ist nur noch als Magnum erhältlich. Walser empfiehlt: «Den sollte man erst ab nächstem Frühjahr öffnen – da passiert noch etwas in der Flasche.» Der Wein wird noch geschmeidiger und ausgeglichener. Da in den beiden zurückliegenden Jahren die Menge beim Pinot Noir beschränkt war, kommt erst mit dem Jahrgang 2025 wieder ein Pinot Oelberg in den Verkauf.

Mit den 13’000 Rebstöcken produziert das Weingut im Durchschnitt pro Jahr rund 8000 Flaschen, mehr wäre möglich, aber nicht das Ziel. Geliefert wird inzwischen bis nach Taiwan. «Wir haben eine grosse Privatkundschaft», erzählt Walser. Alle Weine sind im eigenen Onlineshop ab sechs Flaschen lieferbar – oder einzeln als Magnum. Die Barriques werden in schönen Holzkisten verschickt. Die beste Art, Felixer zu erwerben, ist jedoch vor Ort: Dafür gibt es am Oelberg Anlässe wie das jährliche Treberwurst-Essen.

Text: Pascal Tschamper

Bild: Marlies Beeler-Thurnheer