Warum die onkologische Reha zu selten genutzt wird

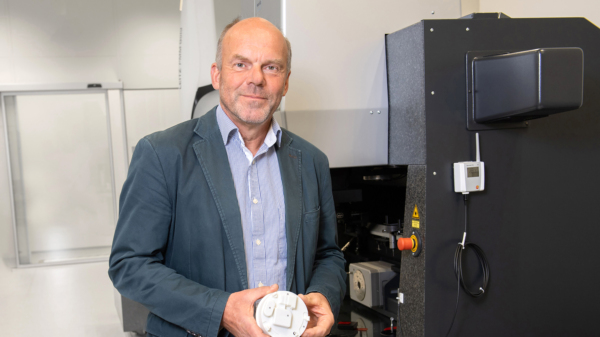

Holger Hass, Brustkrebs ist eine der häufigsten Tumorerkrankungen – weshalb nutzen so wenige Patientinnen eine onkologische Rehabilitation?

Dafür gibt es nach meiner Meinung zwei Gründe: Erstens ist die Möglichkeit der onkologischen Rehabilitation noch immer zu wenig bekannt. Zweitens erschwert der ambulante Behandlungsstandard den Zugang zur stationären Reha. Da über 80 Prozent der Brustkrebsbehandlungen heute ambulant erfolgen, wird oft nicht an eine stationäre Nachbehandlung gedacht.

Welche körperlichen und psychischen Langzeitfolgen treten nach einer Brustkrebstherapie besonders häufig auf?

Die Therapie wird heute multimodal über viele Monate durchgeführt. Neben der Operation erhalten die meisten Frauen eine Bestrahlung, eine antihormonelle Behandlung und/oder eine Chemotherapie, oft ergänzt durch Antikörper- oder Immuntherapien. Daraus ergeben sich zahlreiche Nebenwirkungen: Schulterbeschwerden, Lymphödeme, Nervenschädigungen, klimakterische Beschwerden, chronische Eschöpfung (Fatigue), Schlafstörungen, Angstzustände und depressive Episoden.

Wie verändert das jüngere Erkrankungsalter vieler Patientinnen die Anforderungen an eine wirksame Rehabilitation?

Dank Vorsorge und moderner Therapie liegt die fünfjährige Überlebensrate bei über 80 Prozent. Damit rückt die Rehabilitation immer stärker in den Fokus. Gerade bei jüngeren Patientinnen ist ein ganzheitlicher Ansatz entscheidend, der auch psychologische und sozialmedizinische Aspekte einschliesst. Die Wiedereingliederung ins Berufsleben ist ein zentrales Thema.

«Schon nach drei Wochen Reha verbessert sich die Lebensqualität messbar.»

Weshalb ist ein multimodaler Reha-Ansatz bei Brustkrebs aus Ihrer Sicht unerlässlich?

Brustkrebs ist sehr heterogen. Die Therapie ist oft individuell und kombiniert verschiedene Verfahren. Eine rein physiotherapeutische oder ambulante Behandlung reicht deshalb häufig nicht aus. Gerade jüngere Frauen, die z. B. für Kinder oder Angehörige sorgen, finden oft nur in einem stationären Setting ausreichend Raum zur Erholung. Nur so kann die notwendige Distanz vom Alltag geschaffen werden.

Welche Fachbereiche sind in Ihrer Klinikeingebunden, und wie funktioniert die interdisziplinäre Zusammenarbeit?

Wir arbeiten in regelmässigen therapeutischen Sitzungen ähnlich wie in Brustkrebskonferenzen. Physiotherapie, Lymphtherapie, Ergotherapie, Sporttherapie, Pflege, Psychologie, Entspannungstherapie und Sozialdienst wirken eng zusammen. Die Patientinnen erhalten zudem Informationen zur Nachsorge, zum Nebenwirkungsmanagement und zur Komplementärmedizin. Auch die Aromapflege ist Bestandteil des integrativen Ansatzes.

Wie zeigt sich der Reha-Erfolg bei Brustkrebspatientinnen – gibt es objektive medizinische Messgrössen?

Zahlreiche Studien zeigen die Wirksamkeit. Schon nach drei Wochen Reha verbessern sich Fatigue, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität messbar. Auch die psychische Belastung nimmt ab. Zudem belegen Daten, dass eine aktive Lebensweise die Prognose positiv beeinflussen kann. Reha ist somit mehr als Erholung – sie ist medizinisch wirksam.

Welche Rolle spielen Fatigue, Schlafstörungen oder neuropathische Beschwerden in der Reha-Praxis?

Eine sehr grosse Rolle. Etwa 50 bis 70 Prozent der Patientinnen leiden unter Fatigue, über 60 Prozent unter Schlafstörungen. Mehr als ein Drittel klagt über neuropathische Beschwerden, etwa Einschränkungen der Fingermotorik oder des Gangs. Diese Symptome müssen gezielt angesprochen und behandelt werden, um eine Chronifizierung zu vermeiden.

Was sind typische Hindernisse, die einer frühzeitigen Zuweisung in die stationäre Onko-Reha im Weg stehen?

Es wird zu selten an die Möglichkeit einer Reha gedacht, insbesondere in der ambulanten Betreuung. Der Begriff der «Spitalbedürftigkeit» wird oft falsch verstanden. Er bedeutet nicht Pflegebedürftigkeit, sondern dass eine komplexe, multimodale Behandlung ambulant nicht durchführbar ist. Auch fehlt es teilweise an aktiver Information durch Ärztinnen und Ärzte.

«Psychische Belastungen betreffen über 60 Prozent der Patientinnen.»

Wie unterstützen Sie Patientinnen auch bei sozialen oder psychischen Belastungen nach der Tumorbehandlung?

Psychische Belastungen betreffen über 60 Prozent der Patientinnen. Die Reha verfolgt deshalb einen ganzheitlichen Ansatz: psychologische Betreuung, Entspannungsverfahren, Aromapflege, Informationsveranstaltungen und Erholung im Schlosspark. Unser Sozialdienst hilft bei rechtlichen Fragen, mit Anträgen zur Wiedereingliederung sowie bei Organisation und Finanzierung von Pflege.

Was müsste sich im System ändern, damit onkologische Rehaangebote häufiger genutzt und besser in die Nachsorge integriert werden?

Behandelnde Ärzte und auch Krankenkassen sollten Patientinnen frühzeitig aktiv über Reha-Möglichkeiten informieren. Die Bedeutung der Rehabilitation sollte zudem wieder stärker Teil der medizinischen Ausbildung sein – genauso wie die Prävention. Die Reha ist kein Zusatzangebot, sondern integraler Bestandteil der modernen Krebstherapie.

Text: Patrick Stämpfli

Bild: zVg