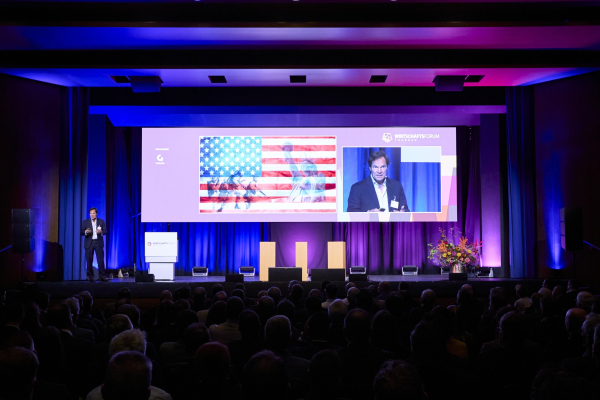

«KI-Kompetenz ist der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit»

Jacqueline Gasser-Beck, Sie haben den LEADER Digital Award 2025 mit Ihrer Keynote eröffnet. Warum ist aus Ihrer Sicht gerade KI-Kompetenz ein zentrales Thema in einem Umfeld, das von digitalen Innovationen geprägt ist?

Weil KI-Kompetenz heute der Hebel für Wettbewerbsfähigkeit ist – gerade auch für die Ostschweiz. Eine von Economiesuisse in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass Generative KI jährlich bis zu 85 Milliarden Franken zum BIP beitragen könnte. KI ist also nicht nur ein Buzzword, sondern kann sich zum Wachstumsmotor entwickeln. Doch der Schlüssel liegt nicht im blossen Zugang zur Technologie – sondern darin, dieses Potenzial auch tatsächlich zu nutzen. Das gelingt nur, wenn wir unsere Mitarbeiter befähigen, KI kompetent und verantwortungsvoll einzusetzen.

Viele der eingereichten Projekte verbinden technologische Ansätze mit konkretem Nutzen. Wie wichtig ist es, dass Unternehmen KI nicht nur als Werkzeug, sondern auch als strategisches Element verstehen?

Das ist entscheidend. Wir haben gesehen, dass Unternehmen wie beispielsweise Shopify den Einsatz von KI längst als grundlegende Erwartung an alle Mitarbeiter verankert hat – nicht nur als Option, sondern als strategisches Muss. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wie wir KI einsetzen, um neue Geschäftsfelder zu erschliessen, Innovationsprozesse zu beschleunigen und Mitarbeiter sinnvoll zu entlasten. So zeigt eine Studie von Procter & Gamble, dass der Einsatz von KI es Einzelpersonen ermöglicht, Leistungen auf Teamniveau zu erbringen, insgesamt effizienter und qualitativ hochwertiger.

Sie leiten das Teaching Innovation Lab an der Universität St.Gallen. Welche Erfahrungen aus der Hochschuldidaktik lassen sich auf die betriebliche Weiterbildung im digitalen Bereich übertragen?

Eine zentrale Erkenntnis: Learning by Doing – mit KI. Wir setzen seit Längerem auf Formate wie Promptathons (vergleichbar mit einem Hackathon – Studenten treten in einen Wettbewerb um die beste Lösung für ein Problem unter der Zuhilfenahme von KI) oder wir entwickeln gemeinsam Custom GPTs für bestimmte oft etwas mühsame Aufgaben, wie beispielsweise das Erstellen einer Bewertungsmatrix für Prüfungsleistungen. Diese Prinzipien lassen sich auch auf Unternehmen übertragen: Lernformate sollten praxisnah, iterativ und interaktiv sein. Wer KI erleben und gestalten kann, lernt nachhaltiger – egal ob an der Hochschule oder im Betrieb.

«Die Frage ist nicht mehr, ob wir KI einsetzen, sondern wie.»

In Ihrer Keynote sprachen Sie davon, dass KI-Kompetenz nicht nur Tech-Wissen bedeutet. Welche überfachlichen Fähigkeiten gewinnen im Kontext der Digitalisierung zusätzlich an Bedeutung?

Neugier, kritisches Denken und ethisches Urteilsvermögen. In meiner Präsentation habe ich meine persönlichen Prinzipien vorgestellt: AI First, AI Has Its Limit und Human in the Loop. Diese Prinzipien zeigen: Wir brauchen Menschen, die nicht nur gut prompten, sondern auch reflektieren, abwägen und Verantwortung übernehmen. Auch wenn eine KI-Lösung auf den ersten Blick überzeugt, bleiben Bauchgefühl, Erfahrung und Intuition das Salz in der Suppe. Sie verleihen unseren Entscheidungen Tiefe, Kontext und Menschlichkeit.

Der LEADER Digital Award bringt Organisationen aus unterschiedlichsten Branchen zusammen. Wie wichtig ist es, dass Weiterbildung in Sachen KI nicht nur in IT-Abteilungen stattfindet?

Aus meiner Sicht ist es ein Fehler, KI-Kompetenz als rein technisches Thema zu delegieren. Die besten Ideen entstehen dort, wo Menschen mit Fachwissen, Prozessverständnis und Kundennähe KI als digitales Schweizer Sackmesser einsetzen. Weiterbildung muss deshalb abteilungs- und generationenübergreifend gedacht werden – vom Lehrling in der Montage bis zum CEO. Und ja, sie können voneinander lernen.

Gerade KMU stehen oft vor der Frage, wie sie KI-kompetent werden können, ohne übergrosse Ressourcen zu haben. Was raten Sie solchen Unternehmen als ersten Schritt?

Fangen Sie klein, aber pragmatisch an. Nutzen Sie einfache kostenlose Tools wie die ChatGPT Desktop-App für konkrete Aufgaben – z.B. für Mails, Recherchen oder Angebote. Testen Sie mit nicht vertraulichen Daten, reflektieren Sie gemeinsam, was gut funktioniert hat, und bauen Sie darauf auf. KI-Kompetenz entsteht nicht in erster Linie durch Investitionen, sondern durch praktische Anwendung mit Lerneffekt. Je nach Anwendungsbereich können später auch spezialisierte KI-Lösungen zum Einsatz kommen, die auf bestimmte Prozesse oder Branchenbedürfnisse zugeschnitten sind. So entwickelt sich Schritt für Schritt ein Ökosystem, das sowohl Effizienz als auch Innovationskraft stärkt.

Auch interessant

«Die besten Ideen entstehen dort, wo Menschen KI als digitales Schweizer Sackmesser einsetzen.»

Welche Rolle spielt die Unternehmenskultur, wenn es darum geht, digitale Kompetenz langfristig zu fördern?

Eine lernfördernde Kultur ist der wichtigste Erfolgsfaktor. In der Bleistift-Metapher aus meiner Keynote gibt es die «Bleistiftspitze» – also jene, die vorausgehen, ausprobieren, dokumentieren und teilen. Unternehmen müssen genau diese Menschen fördern. Fehlerkultur, Kollaboration und Austausch sind essenziell. Wer nur auf Effizienz und Kontrolle setzt, wird die kreativen Möglichkeiten der KI nicht voll nutzen können.

Wie können Bildungsinstitutionen und Unternehmen noch enger zusammenarbeiten, um die Entwicklung digitaler Kompetenzen in der Breite zu stärken?

Indem wir neue Lernräume schaffen – jenseits klassischer Seminare. Der Square an der HSG bietet hierfür eine ideale Plattform: Hier treffen Wissenschaft und Praxis unmittelbar aufeinander und ermöglichen gemeinsame Innovationsprozesse mit hoher Wirkungstiefe. Erfolgreich ist, was Co-Creation ermöglicht und den Transfer sicherstellt. Wir brauchen weniger «Trainings» oder «Frontalvorlesungen», dafür mehr gemeinschaftliche Innovationsformate.

Als Präsidentin des St.Galler Stadtparlaments erleben Sie auch die digitale Transformation im öffentlichen Bereich. Wo sehen Sie hier Chancen durch gezielte Weiterbildung?

Gerade der öffentliche Sektor kann durch KI effizienter und bürgernäher werden – vorausgesetzt, die Mitarbeiter werden befähigt. Schulungen zum reflektierten Umgang mit KI sollten ein fester Bestandteil jeder Verwaltung sein. Besonders wichtig ist dabei der konsequente Schutz personenbezogener Daten sowie die Einhaltung ethischer Standards. Sie sind die Grundlage für Vertrauen und Akzeptanz in der Bevölkerung. Die öffentliche Hand hat die Chance, das Vertrauen in neue Technologien zu stärken. Gerade dieses Vertrauen wird ein entscheidender Faktor für die zukünftige Nutzung von KI sein. Um den Bogen zur ersten Frage zu schliessen: Wir können das wirtschaftliche Potenzial von KI nur dann nutzen, wenn wir die Menschen mitnehmen – durch Bildung, transparente Kommunikation und echte Teilhabe.

Was möchten Sie den Teilnehmern des LEADER Digital Award 2025 mitgeben – im Hinblick auf eine nachhaltige, kompetente und verantwortungsvolle Nutzung von KI?

Nutzen Sie KI nicht nur, um schneller zu sein – sondern um besser zu werden. KI-Kompetenz heisst: Zu verstehen, was möglich ist – und was eben auch nicht. Dazu braucht es technisches Know-how, aber ebenso Haltung, Offenheit und den Mut, neue Wege zu gehen. KI soll den Menschen nicht ersetzen. KI soll den Menschen ergänzen. Sie soll langweilige Routinearbeiten abnehmen und Co-Creation ermöglichen. Das verschafft uns Raum, kreativer zu sein, reflektiertere Entscheidungen zu treffen und dabei menschlich zu bleiben. Darin liegt ihre wahre Stärke.

Text: Patrick Stämpfli

Bild: Gian Kaufmann