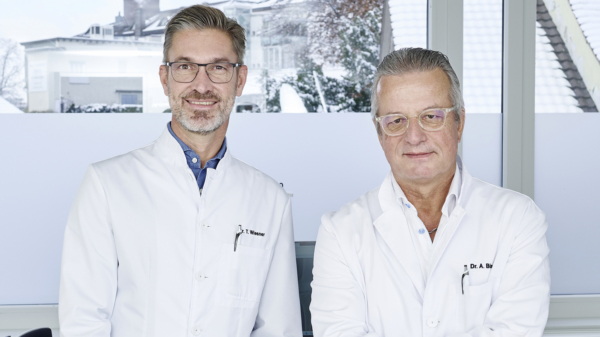

Weniger Chemotherapie dank personalisierter Medizin

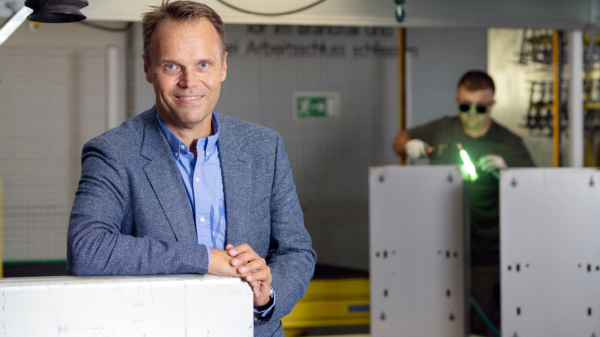

Markus Kuther, was bedeutet personalisierten Medizin in der Gynäkologie genau?

Am besten kann man das mit einem Beispiel erklären: Wenn Sie eine Blinddarmentzündung haben, dann sind Diagnose und Therapie immer gleich – ganz egal, ob Sie 17 oder 55, eine Frau oder ein Mann sind. Personalisierte Medizin bedeutet, dass – auch wenn Sie das gleiche Krankheitsbild haben – durch die Analyse der Erkrankung eine individuelle Therapie für Sie persönlich zusammengestellt wird. Also das Gegenteil von «One Size Fits All». Das kommt im Wesentlichen aus der Krebsmedizin.

Und hier hat sich die personalisierte Medizin bewährt?

Ja. Weil wir so viele Daten und Studien haben, sind wir mittlerweile in der Lage, durch eine Analyse des Tumorgewebes und gegebenenfalls des Erbgutes des Patienten die Wahrscheinlichkeit für das Wirken einer Therapie sehr gut vorherzusagen.

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung der Frau. Wie wird die personalisierte Medizin da angewendet?

In der Vergangenheit hatten wir das Problem, dass wir wahrscheinlich sehr viele Frauen übertherapiert haben, weil wir im Vorfeld nicht genau wussten, ob sie von der Therapie profitieren oder nicht. Wir haben ihnen einfach eine Chemotherapie zugemutet, da es nur ein erstes Mal gibt. Personalisierte Medizin bedeutet für die Patientinnen, dass man nun ein hohes Mass an Wahrscheinlichkeit hat, dass die Therapie für sie passt. Und zudem heisst es, dass die Patientin keine unnötige Chemotherapie machen muss.

Und wo sonst noch in der Gynäkologie?

Neben Brust- und Gebärmutterkrebs kommt personalisierte Medizin auch in der Geburtshilfe zum Zug. Beispielsweise in der Therapie der Schwangerschaftsvergiftung. Es gibt mittlerweile Tests, die man ganz früh in der Schwangerschaft machen kann. Mit einer gezielten Therapie kann man das Risiko einer Schwangerschaftsvergiftung verhindern oder das relevante klinische Auftreten in einen späteren Zeitpunkt in der Schwangerschaft verschieben. Dies bedeutet auch weniger Frühgeburten.

Zurück zur Onkologie: Sie sagen, dass eine Chemotherapie in manchen Fällen gar nicht mehr nötig ist. Wie wird der Krebs stattdessen behandelt?

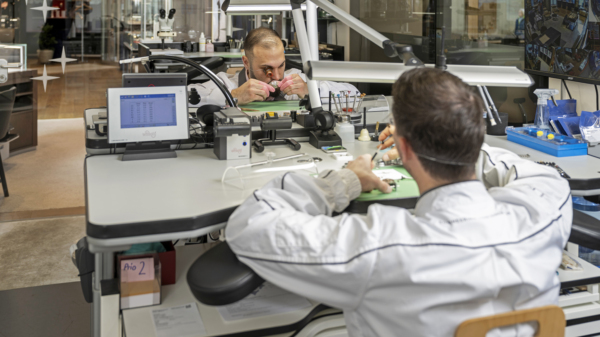

Wir können bei Brustkrebs etwa den Tumor analysieren und stellen fest, ob er spezifische Merkmale auf seiner Oberfläche trägt. Wenn er dies hat, können wir mit Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) behandeln. Das funktioniert wie das Schlüssel-Schloss-Prinzip oder eine Präzisionswaffe, die den Wirkstoff genau an die betroffenen Stellen schiesst. Es werden so nur Zellen geschädigt, die dieses Charakteristikum auf der Oberfläche zeigen. Für die Patientin bedeutet dies deutlich erhöhte Heilerfolge oder eine Linderung mit weniger Nebenwirkungen.

Was wird neben der Tumorzelle sonst noch analysiert, um eine personalisierte Diagnose stellen zu können?

Man kann auch das Erbgut analysieren – also was hat man in seinem Genom für Veränderungen, die bestimmte Reparaturmechanismen für geschädigte Zellen beeinflussen? Da gibt es eine ganze Reihe von spezifischen Medikamenten, die darauf Rücksicht und Einfluss nehmen. Durch die Genanalyse kann man die Wirksamkeit von bestimmten Medikamenten vorhersagen.

«Der Weg vom Labor in die klinische Anwendung ist lang, weil er sicher sein soll.»

Könnte man diese Analyse nicht auch schon in der Prävention anwenden?

Doch. Wir können heute durch Computerprogramme ein persönliches Risikoprofil erstellen. Da gibt es relativ weit fortgeschrittene Verfahren. Das ist eine Kombination aus Fragebögen zur Lebensart und Untersuchungen im Genom, woraus man sehr individuelle Vorhersagen von Erkrankungen machen kann.

Wie hoch ist die Erfolgsquote bei der Therapie von Brustkrebs?

Das ist eine ganze Erfolgsstory, weil wir über die Jahre hinweg kontinuierliche Erfolge haben, die teilweise frappant sind.

Zum Beispiel?

Es gibt die neoadjuvante Chemotherapie (ADC). Nehmen wir an, dass bei einer Patientin Brustkrebs diagnostiziert wurde und der Tumor gross ist. Mit einer Chemo- und Immuntherapie haben wir eine Wahrscheinlichkeit von bis zu 65 Prozent, dass der Tumor vor der Operation komplett weg ist. Die Patientin hat dann auch eine deutlich bessere Prognose für Rückfall und Überleben. Und mit der zunehmenden Anwendung von ADC verspreche ich mir noch grössere Chancen, gar einen Durchbruch.

«Die Menschen haben Angst, Fehler zu machen, weil sie abgestraft werden.»

Das hört sich vielversprechend an. Wo liegen die Hürden?

Der Weg vom Labor in die klinische Anwendung ist lang, weil er sicher sein soll. Was dazu kommt, ist der Grad der Spezialisierung: Dieser steigt schnell an. Früher hatte man ein Fach, das Frauenheilkunde hiess. Heute hat man die Gynäkologie und die Geburtshilfe, da wird nochmals subspezialisiert. Es gibt Ärzte, die behandeln nur noch Patientinnen mit Brustkrebs, andere nur noch Frauen mit Gebärmutterhalskrebs. Die Herausforderungen ist es, ein Team zu bilden, das all das abdecken kann.

Ist das einer der Gründe, weshalb Sie sich mit den anderen Standorten zusammengeschlossen haben?

Ja, wir möchten dieser Entwicklung Sorge tragen. Eine Zentralisierung ist notwendig, um eine genügend hohe Fallzahl in den einzelnen Subspezialitäten zu erreichen und so die Qualität hochhalten zu können. Das macht uns als Arbeitgeber attraktiv, und wenn wir als Arbeitgeber attraktiv sind, bekommen wir gute Fachpersonen. Die Zukunft der Medizin liegt im Rekrutieren von hervorragenden Angestellten — egal welcher Berufsgruppe.

Sie beschäftigen sich auch stark mit Personalführung und -management. Wo sehen Sie hier die grössten Herausforderungen?

Bei der Fehlerkultur. Wir hatten kürzlich den obersten CIRS-Verantwortlichen (Critical Incident Reporting System) der Swiss bei uns und haben einen Workshop gemacht. Wir möchten von der in der Swiss etablierten Fehlerkultur lernen.

Auch interessant

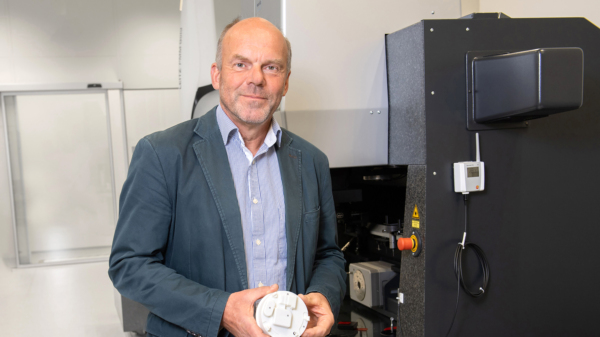

«In Zukunft werden wir Therapieentscheidungen nicht mehr ohne Künstliche Intelligenz treffen können.»

Fehlerkultur im Spital? Das hört sich gefährlich an.

In der Geburtshilfe haben wir eine sehr gute Ergebnisqualität. Jetzt haben wir etwa ein Neugeborenes mit einer auffälligen Kardiotokografie. Im Nachhinein lässt sich einfach feststellen, was schiefgelaufen ist. Im Team schauen wir uns den Fall an, und dann passiert oft etwas, was mich auf die Palme bringt: Man sagt, dass man alles richtiggemacht habe – und findet nichts. Alle sind erleichtert. Für mich ist das aber die schlimmstmögliche Variante. Denn sie bedeutet, dass ich trotz Analyse nicht ableiten kann, was ich in Zukunft besser machen könnte, und ich bekomme keine Lösung dafür, worauf ich bei einem kommenden Fall mit ähnlicher Konstellation achten muss. Fehlerkultur bedeutet nicht, einen Schuldigen zu identifizieren, sondern ist dafür da, um Fehler zu analysieren und daraus zu lernen.

Woran liegt es, dass wir uns so vor Fehlern scheuen?

Die Menschen haben Angst, Fehler zu machen, weil sie abgestraft werden. Das führt dazu, dass sie keine Entscheidungen treffen, für die sie Verantwortung tragen müssten. Sie werden immer risikoavers entscheiden oder sich um eine Entscheidung drücken. Wenn Sie bei einer Geburt, wo Sie unter Zeitdruck stehen, sich nicht entscheiden können, dann haben Sie auch eine Entscheidung getroffen. Wir wollen unsere Leute dazu bringen, sich selbst zu ermächtigen. Nur wenn ich selbst kompetent werde, bin ich in der Lage, eine Situation zu beherrschen. Dafür muss man sich entscheiden – und wenn wir das wollen, dann dürfen wir die Leute nicht bestrafen, sondern müssen sie belohnen. Und zwar dafür, dass sie sich entschieden haben, auch wenn sie vielleicht nicht alles richtiggemacht haben.

Zum Schluss: Wie blicken Sie in die Zukunft?

Was die personalisierte Medizin anbelangt, sehr positiv. Wir werden weiterhin grosse Erfolge sehen. Der einzige Wermutstropfen, den ich sehe: Das Thema wird so komplex, dass wir in Zukunft Therapieentscheidungen nicht mehr ohne Künstliche Intelligenz treffen können. Der Einfluss ist in manchen Bereichen jetzt schon massiv. Die grossen Tech-Unternehmen haben starkes Interesse an Healthcare – und da wird es dazu kommen, dass wir massive Datenmengen mit KI zusammenführen müssen. Da werden wir Systeme schaffen, auf die wir angewiesen sind, aber die wir selbst nicht überprüfen können, weil sie so komplex sind. Und auch in der Diagnostik werden die Auswirkungen massiv sein, aber das ist Stoff für ein anderes Interview.

Text: Miryam Koc

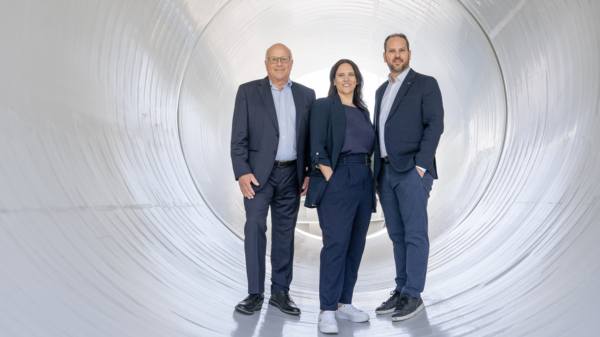

Bild: Marlies Beeler-Thurnheer