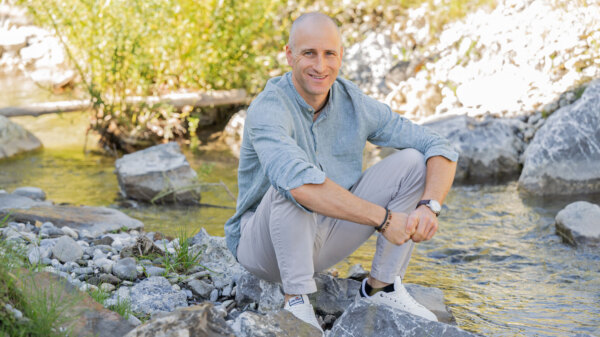

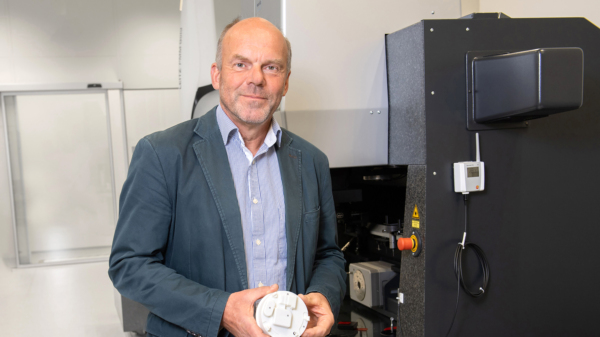

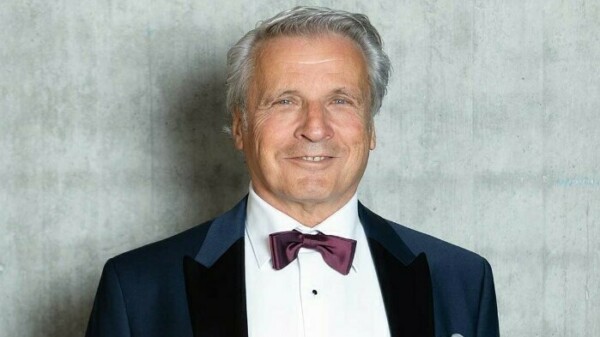

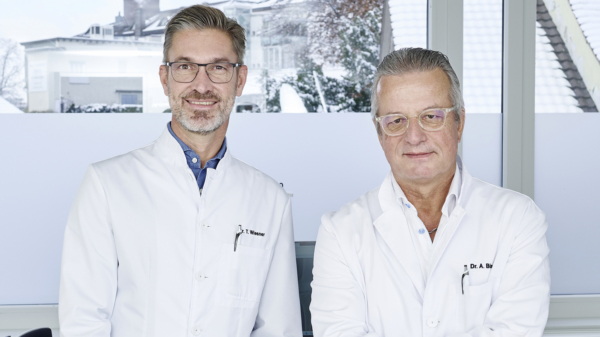

«Der Roboter macht die Chirurgie demokratischer»

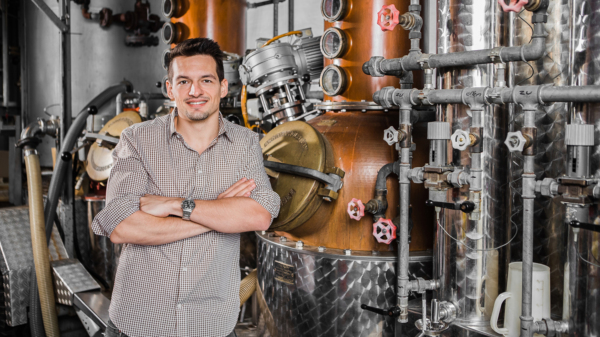

Thomas Herrmann, was fasziniert Sie an der roboterassistierten Chirurgie?

Die hohe Präzision und Kontrolle. Gerade bei rekonstruktiven Eingriffen – etwa beim Zusammennähen von Harnleitern – sind millimetergenaue und gewebeschonende Techniken entscheidend. Der Roboter gleicht ungewollte Bewegungen aus und ermöglicht feinste Manöver, wie sie mit der Laparoskopie kaum möglich waren. Und er schont den Operateur: Die sitzende Haltung reduziert Ermüdung – auch bei langen Eingriffen.

Welche Rolle spielt der Roboter in Ihrer Klinik?

Er ist unverzichtbar – sei es bei Prostata- oder Blasentumoren, bei interdisziplinären Eingriffen mit der Gynäkologie oder Viszeralchirurgie. In der modernen Urologie hat robotergestützte Chirurgie einen festen Platz.

Welche Vorteile bringt das den Patientinnen und Patienten konkret?

Gegenüber der offenen Chirurgie verringert sich der Blutverlust deutlich, die Übersicht im Operationsgebiet ist besser – auch für die Ausbildung. Im Vergleich zur Laparoskopie erzielen wir bei bestimmten Eingriffen – etwa der Entfernung der Prostata bei Krebs – noch bessere funktionelle Resultate. In der Prostate Cancer Outcomes Study, in der Behandlungs- und Lebensqualität von Prostatakrebspatienten in verschiedenen internationalen Kliniken verglichen werden, belegten wir Rang 5 von 136 Zentren im DACH-Raum bei der Kontinenz. Auch bei der Potenz lagen wir weit vorn. Das zeigt, dass unsere Patienten im Thurgau auf Spitzenniveau versorgt sind.

«Der Roboter macht aus gut noch besser.»

Was ist aus ärztlicher Sicht besonders entscheidend?

Der Roboter erleichtert den Zugang zur Exzellenz. Ein erfahrener Chirurg kann schneller ein hohes Niveau erreichen, ein versierter Laparoskopiker seine Fähigkeiten weiter ausbauen. Wichtig ist auch die Ausbildung: Dank Doppelkonsole können wir Operationen gemeinsam durchführen – wie in einer Fahrstunde. Das erhöht die Sicherheit und verkürzt die Lernkurve.

Welche Voraussetzungen müssen für eine Roboter-OP erfüllt sein?

Fast alles, was offen operiert werden kann, ist auch robotisch möglich – häufig sogar besser. Voraussetzung ist eine gute Teamorganisation und Standardisierung: Wer macht was, mit welchem Material, in welcher Zeit? Der Roboter ist kein Solo-Instrument. Bei voroperierten oder bestrahlten Patienten bleibt die offene Operation jedoch wichtig – Erfahrung zählt.

Wie sichern Sie die Ausbildung im Spital Thurgau?

Unsere Weiterzubildenden trainieren zuerst an der Konsole, mit Modulen und Simulationen. Im Skillslab lernen sie Laparoskopische Grundtechniken. Diese Vorbereitung abseits des OPs ist enorm wertvoll. In den USA ist sie bereits verpflichtend – in Europa wird das folgen.

Wie wird sich die Roboterchirurgie weiterentwickeln?

Drei Trends: Telechirurgie, Single-Port-Technik und Augmented Reality. Die Telechirurgie wird wohl primär in der Lehre relevant. Single-Port – also eine einzige Zugangsstelle – ist technisch noch limitiert. Augmented Reality könnte intraoperative 3D-Daten einblenden und die Orientierung im Bauchraum verbessern.

Sie engagieren sich auch für Beckenbodengesundheit. Warum ist Ihnen das so wichtig?

Weil das Thema stark schambesetzt ist – gerade bei Inkontinenz. Viele leiden still. Unser Zentrum vereint Urologie, Gynäkologie, Proktologie, Geriatrie und Schmerzmedizin. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit bringt oft neue Perspektiven – und endlich Linderung.

Wie profitieren die Patientinnen und Patienten konkret?

Durch bessere Diagnostik. Viele Beschwerden werden lange falsch zugeordnet. Es gibt keine «Frauenblase». Die Blasenfunktion ist bei beiden Geschlechtern gleich – die Einbettung in das jeweilige Becken und der Beckenboden bringen die Unterschiede. Die gemeinsame Betrachtung verbessert die Treffsicherheit der Therapie enorm.

Mit welchen Krankheitsbildern sind Sie im Alltag konfrontiert?

Häufig mit Inkontinenz, chronischen Schmerzen, Entleerungsstörungen – bei Männern wie Frauen. Ursachen sind oft neurologisch. Junge Patienten mit MS, ältere mit Parkinson – sie alle profitieren von einer ganzheitlichen Sichtweise.

Was hat sich in der Therapie weiterentwickelt?

Nicht mehr Material, sondern gezielte Diagnostik bringt Fortschritt. Fremdmaterial wie transvaginale Netze wird international zunehmend kritisch gesehen. In vielen Fällen helfen konservative Massnahmen wie Physiotherapie und Gewichtsreduktion – ganz ohne Operation.

Wie geht es im Spital Thurgau weiter?

Wir bauen die Neurourologie sowie gemeinsam mit anderen Fachdisziplinen unser Interdisziplinäres Beckenboden- und Blasenzentrum aus. Diagnostische Einheiten in Frauenfeld und Münsterlingen verbessern die Blasenfunktionsanalyse. Auch Neurostimulation setzen wir künftig vermehrt ein. Ziel ist eine Behandlung, die nicht von einer Fachrichtung abhängt, sondern von der besten Lösung.

Was raten Sie Betroffenen, die zögern, Hilfe zu suchen?

Sprechen Sie mit uns. Es ist kein Zeichen von Schwäche. Unser Ziel ist nicht eine Operation, sondern die passende Therapie. Oft berichten Patienten nach langer Leidenszeit, dass sie sich zum ersten Mal ernst genommen fühlen. Genau das ist unser Anspruch.

Text: Patrick Stämpfli

Bild: Marlies Beeler-Thurnheer, zVg