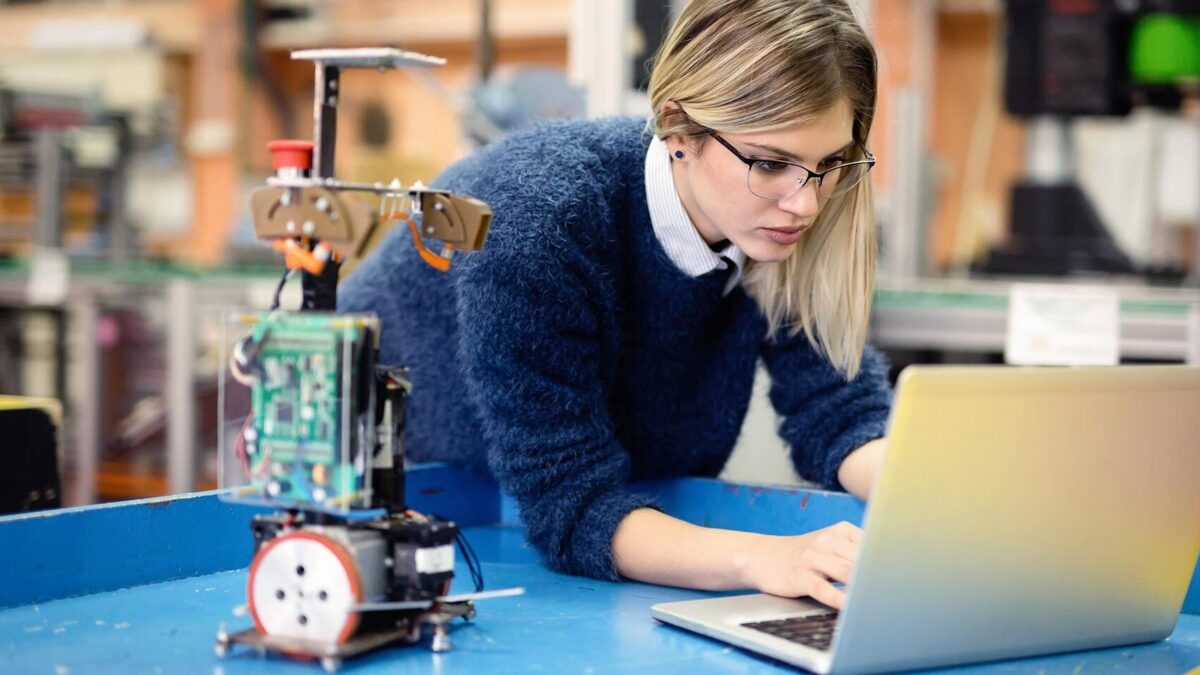

Junge Frauen meiden technische Berufe

Text: PD/stz.

Werden technische Fähigkeiten bei der Berufswahl in den Vordergrund gestellt, tendieren junge Frauen dazu, auf andere Berufsfelder auszuweichen. Dieser Befund widerspiegelt eine stark polarisierte Berufswahl, welche negative Konsequenzen für die berufliche Gleichstellung hat. Forscher der Universität St.Gallen und der Universität Bern haben untersucht, welche Faktoren Jugendliche in der achten Klasse bei der Berufswahl am meisten beeinflussen.

Anhand der Aussagen von über 2000 Jugendlichen wurde deutlich, dass junge Frauen und Männer bei zentralen Arbeitsplatzmerkmalen wie Gehalt, Teilzeitoptionen oder gesellschaftlicher Relevanz ähnliche Vorlieben haben. Unterschiede treten vor allem bei den geforderten Fähigkeiten auf: Mädchen meiden technische Anforderungen, Jungen schätzen sie.

Das hat weitreichende Folgen. Denn in frauendominierten Branchen sind die Löhne tendenziell tiefer, was zur geschlechterspezifischen Lohnlücke beiträgt. Trotz zahlreicher Bemühungen zur Gleichstellung bleibt die geschlechtsspezifische Berufswahl bislang bestehen.

Geschlechtsspezifische Präferenzen

Trotz vergleichbarer Ausbildung der Jugendlichen existieren weiterhin geschlechtsspezifische Präferenzen bei bestimmten Berufen. Frühere Studien erklären dies vor allem mit Lohn oder Teilzeitmöglichkeit. «Mit unserer Studie können wir die verbreitete Annahme, dass die Berufspräferenzen von Jugendlichen eher von Work-Life-Balance-Kriterien wie Lohn oder Teilzeitoptionen anstatt von Fähigkeitsanforderungen geprägt sind, entkräften», betont Studienautor Scherwin Michael Bajka.

Die befragten Jugendlichen wählten in einem Choice-Experiment zwischen zwei fiktiven Berufsbeschreibungen, die sich in acht Merkmalen unterscheiden – fünf zu den Kompetenzanforderungen (etwa Umgang mit moderner Technologie, soziale Interaktionen, Kreativität), drei zu den Arbeitsplatzmerkmalen (Lohn, Teilzeitmöglichkeit, Sinnhaftigkeit). Dadurch liess sich der Einfluss jedes einzelnen Merkmals genau messen.

Unterschied bei technischen Anforderungen

Bei Lohn, Teilzeit oder gesellschaftlicher Relevanz zeigen beide Geschlechter ähnliche Präferenzen. Unterschiede zeigen sich vor allem bei den geforderten Fähigkeiten. Der Einsatz von Computern und neuen Technologien macht Berufe für junge Männer attraktiver. Kreative oder routinisierte Tätigkeiten hingegen sprechen vor allem junge Frauen an, während junge Männer diese neutral bewerten. Soziale Aufgaben sind für beide Geschlechter ein wichtiger Faktor.

Die Erkenntnisse widersprechen gängigen Annahmen über die Wichtigkeit von Arbeitsplatzmerkmalen und verdeutlichen, dass geschlechtertypische Fähigkeitszuschreibungen bereits im Jugendalter wirken – und damit massgeblich zur beruflichen Segregation beitragen.

Mit Stereotypen aufräumen

Die Forscher sehen in der gezielten Förderung des Selbstwirksamkeitsgefühls in technischen Kompetenzen einen wichtigen Hebel, um geschlechtsspezifische Berufswahlmuster aufzubrechen. In einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt, in der technologische Kompetenzen über Einkommen und Karriere entscheiden, droht die geringere Präferenz junger Frauen für technologieintensive Berufe bestehende Ungleichheiten zu verfestigen.

«Wir belegen, dass Berufe mit hohen Technologieanforderungen von jungen Frauen eher abgelehnt werden, wohingegen sie bei jungen Männern auf grösseres Interesse stossen. Dies ist zu Teilen der geschlechterspezifischen Selbstwahrnehmung von Kompetenz geschuldet. Hier müssten wir ansetzen, um mit Stereotypen aufzuräumen, wenn wir soziale Ungleichheiten rund um den Arbeitsmarkteintritt abbauen möchten», sagt Scherwin Michael Bajka.

Die Ergebnisse liefern damit nicht nur neue Impulse für die Forschung, sondern auch konkrete Anhaltspunkte für Bildungspolitik, Berufsberatung und Schulen.