Forschungspreise für CO2-Plasma-Reaktor und Nano-Pipettenspitzen

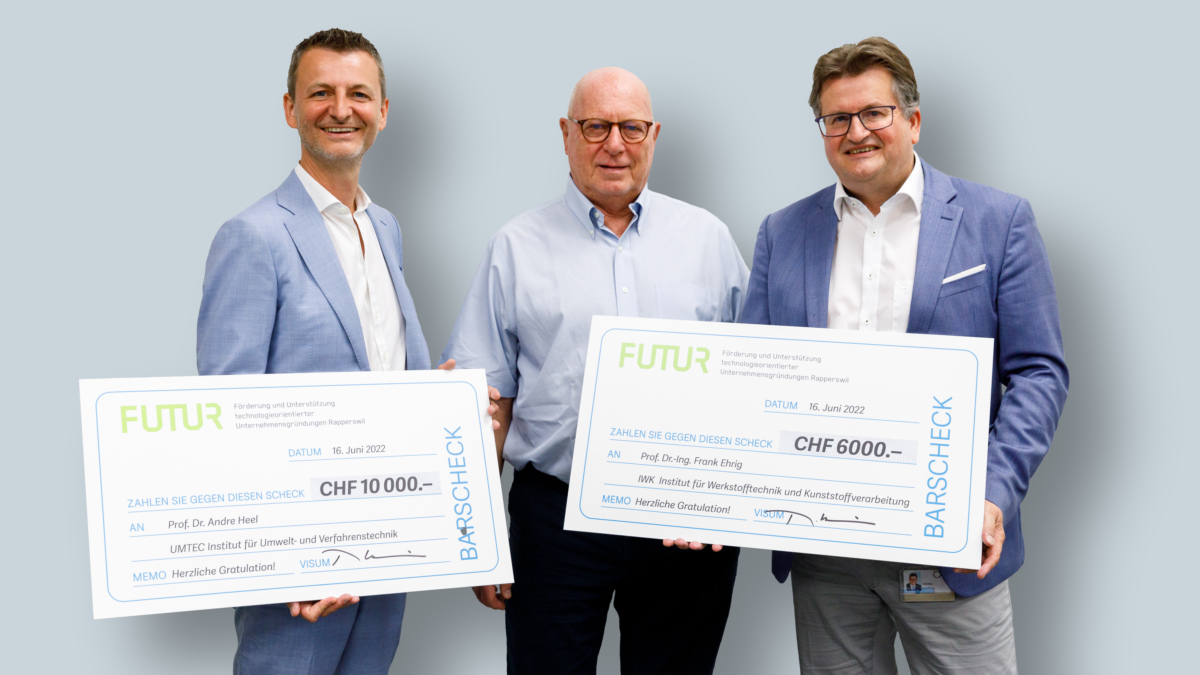

Am 16. Juni wurden zum 18. Mal die FUTUR -Innovationspreise (Stiftung zur Förderung und Unterstützung technologieorientierter Unternehmungen Rapperswil) für Forschungsprojekte an der OST – Ostschweizer Fachhochschule vergeben.

Seit 2004 zeichnet die Stiftung jedes Jahr ein bis zwei herausragende Projekte aus, die technisch einen enormen Innovationsschub für Industrie und Wirtschaft versprechen. Bisher wurden aus insgesamt 137 eingereichten Projekten 18 Hauptpreise, 16 Anerkennungspreise und zwei Spezialpreise ausgezeichnet.

Auch bei der 18. Preisverleihung zeigte sich Stiftungsratspräsident Thomas Schmidheiny beeindruckt: «Ich finde es faszinierend, was hier an der OST immer wieder entwickelt wird.»

Auch die eng vernetzte Zusammenarbeit zwischen den Forschungsinstituten der OST und Unternehmenspartnern sowie der Fokus auf in der Praxis umsetzbare Innovationen und Geschäftsmodelle, sei jedes Jahr aufs Neue herausragend.

Für dieses Jahr wurden insgesamt zehn Forschungsprojekte an die Jury eingereicht. Durchsetzen konnten sich die folgenden beiden:

Hauptpreis CHF 10‘000: «COPlasma – mittels Plasma-Reaktor weniger CO2-Emissionen in der Industrie»

Ein Team des UMTEC Institut für Umwelt- und Verfahrenstechnik der OST um Prof. Dr. Andre Heel hat ein Verfahren entwickelt, um fossile CO2-Emissionen in der Industrie signifikant zu senken. In vielen Industrieprozessen werden fossile Energieträger wie Gas oder Öl verbrannt. «Unternehmen, die ihre Prozesse bei den aktuell stark steigenden Preisen mit Öl und Gas betreiben, haben ein finanzielles Problem», so Heel.

Das Team um Heel hat deshalb den Ansatz verfolgt, die CO2-Emissionen aus energiehungrigen Industrien wie zum Beispiel der Zementindustrie direkt wieder zur Energie-Erzeugung zu nutzen. Dafür hat das Forschungsteam einen neuartigen Plasma-Reaktor entwickelt, der vereinfacht gesagt Abgase als Recycling-Brennstoff verwendet und daraus wieder Energie erzeugt.

Laut Heel hat das neue Verfahren zwei entscheidende Vorteile gegenüber beispielsweise der Nutzung von Wasserstoff als alternativen Brennstoff. Der Einsatz des Plasma-Reaktors erlaubt es, direkt aus Abgasen gleich viel Energie zu gewinnen, wie aus der Verbrennung von Wasserstoff – ohne den Verlust, den Wasserstoff vorher erst produzieren zu müssen. Gleichzeitig lässt sich das Plasma-Verfahren ohne Neubau-Investitionen wie es etwa bei der Wasserstoff-Verbrennung nötig wäre, in bestehende Industrie-Prozesse integrieren.

Auch finanziell ist die Lösung interessant für Industrien mit hohem Energiebedarf und hohen CO2-Emissionen: Heute kostet es etwa 1400 bis 2000 Franken, um eine Tonne CO2 mit Wasserstoff umzuwandeln. Mit dem Plasmareaktor sinken diese Kosten in den Testversuchen auf rund 200 Franken pro Tonne CO2 und das auch noch in einem einfacheren Prozess ohne vorherige Wasserstoff-Produktion.

«Wir haben das bis auf etwa 1,5 Megawatt Leistung skalierbare Reaktor-Konzept für eine typische Zementanlage evaluiert», erklärt Heel. Eine Zement-Produktionsbetrieb könnte mit dem neuen Verfahren seinen gesamten Brenngasbedarf mit den eigenen CO2-Emissionen decken.

Anerkennungspreis CHF 6‘000: «Low Volume Disposable Tips – Pipettenspitzen für die Abgabe kleinster Flüssigkeitsvolumen für medizinische Hightech-Diagnostik und Medikamentenforschung»

In einer institutsübergreifenden Zusammenarbeit von Teams des IWK Institut für Werkstofftechnik und Kunststoffverarbeitung und des IET Institut für Energietechnik der OST unter Leitung von Prof. Dr. Frank Ehrig sind Pipettenspitzen für kleinste Dosiervolumen entwickelt worden.

Weltweit werden in der Medizintechnik pro Jahr rund 198 Milliarden dieser Pipettenspitzen für Diagnostik (z.B. Blut-Tests) oder in der Medikamentenforschung eingesetzt. Weil in diesen Bereichen oft sehr teure Flüssigkeiten eingesetzt werden oder nur Kleinstmengen von bestimmten Flüssigkeiten vorhanden sind (z.B. Proben von Patient:innen), besteht in der Medizintechnik der Wunsch, sehr kleine Mengen dosieren zu können.

Bisherige Pipettenspitzen konnten minimale Volumen von wenigen Mikrolitern abgeben. Die an der OST im Rahmen des von Innosuisse geförderten Projekts neu entwickelten Pipettenspitzen schafften bei Dosier-Tests Kleinstmengen von weniger als 100 Nanolitern. Zum Vergleich: 1 Liter entspricht einer Milliarde Nanoliter. Die OST hat bereits rund 20'000 Stück der neuen Pipettenspitzen für Vorversuche produziert.

«Das Projekt zeigt, wozu wir in der Lage sind, wenn wir die Kompetenzen verschiedener Forschungsinstitute kombinieren», sagte Ehrig. Das IET hat mit seinen Berechnungskompetenzen eine Simulationssoftware entwickelt, mit der die Tropfenbildung beim Pipettieren in Abhängigkeit des Pipettenspitzen-Designs vorhergesagt werden kann.

Das IWK hat seine Kunststoff- und Fertigungskompetenzen eingebracht und die ersten Pipettenspitzen seriennah produziert. «So war es uns möglich, nur mit den vielversprechendsten Designs reale Versuche durchzuführen – was sehr viel Zeit und Geld gespart hat», so Ehrig.