Zwischen Exportdruck und Innovationsstau

Auf die Frage nach der konjunkturellen Lage im Kanton fällt das Bild differenziert aus. «Sie präsentiert sich je nach Branche unterschiedlich», sagt Jérôme Müggler. «Unsere Industriebetriebe, die oft im Exportgeschäft tätig sind, kämpfen mit schwierigen Zeiten. Deren Auftragsbestand sinkt seit mehreren Quartalen konstant. Der Geschäftslageindikator ist noch leicht im Plus, das Stimmungsbarometer leicht im negativen Bereich.» Besonders betroffen sei die Nachfrage aus Deutschland und anderen europäischen Ländern. «Zudem bringt die Zollpolitik der US-Regierung grosse Unsicherheiten mit sich. Auch wenn der Thurgau nur sieben Prozent seiner Exportgüter direkt in die USA liefert, sind Unternehmen – speziell Zuliefererbetriebe – auch indirekt davon betroffen.» Daniel Wessner sieht es ebenso: «Während exportorientierte Industrien mit den weltpolitischen Herausforderungen konfrontiert sind, stimulieren leicht höhere Reallöhne und tiefe Inflationsraten über den Konsum das inlandorientierte Gewerbe. So zeigen sich Sektoren wie der Detailhandel, das Gastgewerbe und der Bau ziemlich robust. Die sinkenden Zinsen dürften die Baubranche weiter beleben.»

«Eine hohe Zuwanderung bei gleichzeitig steigenden Arbeitslosenzahlen kann nicht die Lösung sein.»

Deutschland und die USA machen Sorgen

Beide Experten nennen ähnliche Ursachen für die aktuellen Herausforderungen. «Die exportorientierte Thurgauer Industrie leidet unter einer anhaltend schwachen Nachfrage. Im letzten Jahr 2024 gingen die Exporte um nahezu acht Prozent zurück, vor allem aufgrund rückläufiger Bestellungen aus dem wichtigsten Absatzmarkt Deutschland», sagt Wessner. «Der starke Schweizer Franken verteuert zudem die Produkte für ausländische Kunden. Kommt hinzu, dass die neue US-Regierung mit ihrem erratischen Kurs weltweit für Verunsicherung sorgt. Sinnbildlich dafür ist die chaotische Zollpolitik. Diese Unberechenbarkeit führt wiederum zur Zurückhaltung bei Investitionen.» Müggler ergänzt: «Ob die neue deutsche Regierung den deutschen Wirtschaftsmotor wieder in Schwung bringen kann, wird sich zeigen. Die US-Zollpolitik führt zu einem markanten Aufschub von Bestellungen und Projekten, bis wieder Klarheit über die effektiven Kosten herrscht.» Die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie leide zudem unter der sinkenden Nachfrage aus China. Die Exporte seien rückläufig, was auf die allgemeine Konjunkturschwäche und den intensiven Wettbewerb in China zurückzuführen ist.

Besonders unter Druck stehen auch laut Wessner die exportorientierten Industrien – speziell die MEM-Branche. «Dennoch sind viele Exporteure gut aufgestellt. Sie können sich strategisch gut positionieren und konzentrieren sich auf Nischen. Ihre Produkte sind ausserdem nur schwer substituierbar. Nichtsdestotrotz heisst das Gebot der Stunde: Diversifikation.» «Diese Unternehmen bewegen sich tagtäglich im knallharten, internationalen Markt – im Unterschied zu Branchen, die vorwiegend im Schweizer Binnenmarkt tätig sind und durch Abschottung oder staatlich definierte Rahmenbedingungen geschützter sind», sagt Müggler. Bei den Exportunternehmen hätten die Alarmglocken längst geschrillt – sie seien sich der Lage sehr wohl bewusst.

Entspannung beim Fachkräftemangel

«Der Arbeits- und Fachkräftemangel hat sich weiter entspannt», so Wessner. «Industrieunternehmen planen, ihren Personalbestand tendenziell eher abzubauen. Auch der Anteil der Bauunternehmen, die von einem Mangel an Arbeitskräften berichten, nimmt ab. Im Detailhandel wird die Beschäftigtenzahl weiterhin als angemessen beurteilt.»

Müggler warnt jedoch vor voreiligen Schlüssen: «Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Thurgauer KMU weiterhin auf gut qualifizierte Personen angewiesen sein werden. Personen mit technischen Berufsbildern, aus der Informatik, der Elektronik, der Bauführung oder Pflegepersonal sind nach wie vor sehr gefragt.» Ein Überangebot herrsche tendenziell bei Bürofachkräften. Wichtig seien eine sinnstiftende Arbeit und eine gute Unternehmenskultur. Interne Entwicklungsmöglichkeiten, Weiterbildungen, flexible Arbeitszeitmodelle oder ein betriebliches Gesundheitsmanagement helfen, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Es zeigt sich, dass der Lohn allein nicht der entscheidende Treiber ist. «Zudem werden wir in den kommenden Jahren demografisch bedingt tausende Arbeitskräfte verlieren, die nicht komplett mit geburtenschwächeren Jahrgängen ersetzt werden können», sind sich der IHK-Direktor und der AWA-Leiter einig.

«Bei der Digitalisierung geht im Thurgau viel zu wenig.»

Attraktiver Standort, aber …

Zur Rolle des Kantons als Standortfaktor sagt Daniel Wessner: «Der Thurgau bietet sowohl Unternehmen als auch Menschen eine gute Kombination aus attraktiven Arbeitsmöglichkeiten und hoher Lebensqualität. Geschätzt wird auch unsere strategisch gute Lage zum Metropolitanraum Zürich mit der Nähe zum Flughafen, zu Universitäten und Hochschulen und zum angrenzenden europäischen Ausland.» Handlungsbedarf sieht er vor allem bei der Innovationsförderung: «Mit dem im Januar 2024 publizierten Leitbild für den Wirtschaftsstandort Thurgau haben wir eine Grundlage geschaffen, die aufzeigt, wie die Rahmenbedingungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit optimiert werden können.»

Auch für Jérôme Müggler ist der Thurgau «nach wie vor ein attraktiver Standort»: «Die Lage zwischen Zürich, dem Flughafen Kloten, der EU-Grenze und dem Rheintal sowie die Anbindungen nach München oder Stuttgart sind sehr attraktiv. Und: Der Kanton ist im Vergleich zu anderen nach wie vor unternehmerfreundlich. Das zeigen auch die Zahlen von zugezogenen Unternehmen.» Politisch herausfordernd sei jedoch die finanzielle Lage: «Wir haben ein strukturelles Defizit und können dieses aktuell nur mit Beiträgen der Nationalbank sowie des Nationalen Finanzausgleichs verringern.» Das heisst, der Kanton müsse den Gürtel nun enger schnallen und schauen, wo Staatsausgaben reduziert oder abgeschafft werden können.

Auch interessant

Bodenständigkeit hemmt Transformation

Was die digitale und ökologische Transformation betrifft, sieht Wessner vor allem bei KMU Nachholbedarf: «Die Thurgauer Wirtschaftsstruktur ist geprägt durch Mittel- und Kleinbetriebe. Diesen fällt es oftmals schwer, sich neben ihrem Tagesgeschäft der Bewältigung des technologischen Wandels zu widmen. Neben Zeit- und Ressourcenaspekten fehlen vielfach Wissen und die nötigen finanziellen Mittel.»

Deshalb plant der Kanton Thurgau im Rahmen seines Wirtschaftsleitbildes die Einrichtung eines «Fonds für Innovation und Fortschritt». Damit könnten konkrete Innovationsvorhaben unterstützt werden, die in Zusammenarbeit mit Hochschulen oder weiteren Forschungspartnern lanciert werden.

Müggler bringt einen weiteren Faktor ins Spiel: «Viele Thurgauer sind eher traditionell, konservativ oder bodenständig eingestellt. Das spiegelt sich auch in der Politik wider. Das ist nicht per se etwas Schlechtes, aber es ist eine Grundhaltung, die der Transformation eher kritisch gegenübersteht und sie nur langsam zulässt.» Bei der Digitalisierung gehe im Thurgau viel zu wenig – insbesondere im Vergleich zu St.Gallen, Schaffhausen oder Graubünden, wo das Thema mit staatlicher Unterstützung vorangetrieben wird. «Wir hoffen, dass wir mit dem zukünftigen Angebot des Thurgauer Technologieforums und dem Digital & Innovation Campus Thurgau einen Beitrag zugunsten unseres Kantons leisten können. Die Verwaltung leistet mit dem digitalen Schalter schon einen Beitrag in diese Richtung.»

Kritisch äussert sich Müggler auch zur Netzinfrastruktur: «Ich habe Bedenken, dass das Thurgauer Stromnetz wohl nicht ausreichend auf die kommenden Herausforderungen – z. B. Kapazitäten oder Intelligenz – vorbereitet ist. Wir haben eine hohe Gemeindeautonomie mit über 80 eigenständigen Energieversorgungsunternehmen, was schweizweit einzigartig ist – aber nicht immer hilfreich.» Leider sei zurzeit nicht erkennbar, wer das Thema im Kanton führen könnte. «Beim zuständigen Amt und bei der Regierung ist aktuell wenig Gestaltungswille zu spüren.»

Politik ist in der Pflicht

Beide Interviewpartner äussern sich pointiert zum politischen Handlungsbedarf. «Die Politik tut gut daran, sich vermehrt die zentralen Werte unseres Landes in Erinnerung zu rufen», sagt Wessner. «Dabei steht die Eigenverantwortung im Zentrum. Unnötige Regulierungen müssen meiner Meinung nach vermieden werden. Gleichzeitig sollten Anreize geschaffen werden, um das inländische Arbeitskräftepotenzial besser zu nutzen.» Eine hohe Zuwanderung bei gleichzeitig steigenden Arbeitslosenzahlen könne nicht die Lösung sein. «Das wird gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert. Hier steht auch die Wirtschaft in der Pflicht.»

Müggler kann dem nur zustimmen: «Mir scheint es wichtig, dass Politiker jeglicher Couleur verstehen, dass sie den Rahmenbedingungen für Unternehmen im Thurgau und in der Schweiz viel mehr Sorge tragen müssen. Dazu gehört insbesondere, dass sie den Unternehmen keine unnötigen Steine in den Weg legen und die Leistung der Wirtschaft und ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht dadurch bewusst bremsen.»

Alle Parlamente in diesem Land produzierten viel zu viele Regulierungen, die unnötig sind und kostspieligen Mehraufwand verursachen. «Mir scheint, dass die Wirtschaft an zu vielen Orten als notwendiges Übel gesehen wird – das praktischerweise noch Steuererträge generiert. Aber Erträge können nur von einer starken Wirtschaft erwirtschaftet werden, die Zugang zu internationalen Märkten hat», sagt Müggler. Dazu gehöre, dass die Schweiz mit den Bilateralen III den Zugang zum europäischen Binnenmarkt – unserer mit Abstand wichtigsten Exportdestination – sichern und mit anderen Ländern erfolgreich Freihandelsabkommen abschliessen kann. «Viele verdrängen mittlerweile, dass unser Wohlstand auf Wachstum und Innovation basiert, nicht auf Stillstand», bilanzieren die beiden unisono.

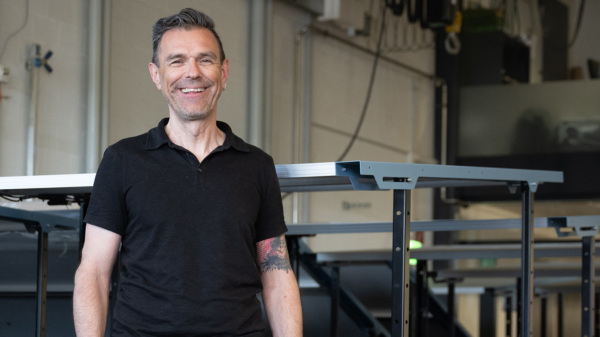

Text: Stephan Ziegler

Bild: zVg