Warum die Ostschweiz nicht locker lässt

Isabel Schorer, welche Rolle spielte die überparteiliche Zusammenarbeit bei diesem Vorstoss? Gab es auch Unterstützung aus SP oder Mitte-Parteien in den betroffenen Kantonen oder wollen nur Bürgerliche den Ausbau?

Die überparteiliche Zusammenarbeit war entscheidend für die Durchschlagskraft des Standesbegehrens. Der Schulterschluss über Parteigrenzen hinweg zeigt: Es geht nicht um ein bürgerliches Prestigeprojekt, sondern um die funktionale Zukunft der Ostschweiz. Auch Vertreter der Mitte haben das Anliegen unterstützt. Entscheidend war das gemeinsame Verständnis, dass Mobilität alle Verkehrsteilnehmer betrifft. Es geht nicht um eine ideologische Frage, sondern um eine Grundlage für wirtschaftliche Entwicklung, regionale Erreichbarkeit und Lebensqualität für alle.

Was sagen Sie zur Kritik, dass man mit diesem Vorgehen einen Volksentscheid umgehe?

Diese Kritik greift definitiv zu kurz. Das Standesbegehren ist ein demokratisch legitimiertes Instrument, um politische Prioritäten auf Bundesebene neu zu verhandeln. Es geht nicht darum, das Nein vom November 2024 als Ganzes zu ignorieren, sondern darum, die Konsequenzen für die Ostschweizer Bevölkerung aufzuzeigen. Es soll das Anliegen einer klaren Mehrheit dieser durch den negativen Entscheid besonders betroffenen Region demonstriert werden und nur im Interesse dieser Region das Anliegen nochmals auf die politische Agenda gesetzt werden. Wer Politik ernst nimmt, muss auch mit veränderten Rahmenbedingungen weiterarbeiten dürfen – gerade wenn eine ganze Region der Schweiz betroffen ist.

Bundesrat Rösti hat signalisiert, Tunnelprojekte aus dem Paket neu zu prüfen. Sehen Sie darin ein echtes Fenster für die Ostschweiz oder eher politisches Lavieren?

So wie ich Albert Rösti einschätze, neigt er nicht zum Lavieren, sondern nimmt das, was er sagt, ernst. Ich glaube deshalb, dass hier ein politisches Fenster besteht. Der Bundesrat hat es geöffnet, um die Engpassprojekte differenziert zu prüfen. Jetzt kommt es darauf an, dass die Ostschweiz geeint, sachlich und lösungsorientiert auftritt. Wenn wir das Momentum gemeinsam nutzen, kann eine tragfähige Lösung entstehen.

«Es geht nicht um ein bürgerliches Prestigeprojekt.»

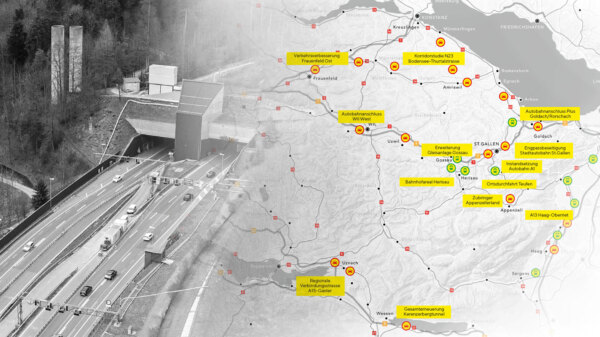

Die dritte Röhre ist für die Ostschweiz ein strategisches Anliegen. Was kann die Engpassbeseitigung St.Gallen für die gesamte Region leisten?

Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur, die alle Verkehrsträger berücksichtigt, ist klar die Lebensader für die Wirtschaft und dient allen: den Pendlern, dem Tourismus, der gesamten Bevölkerung der Ostschweiz. Die Engpassbeseitigung stärkt die Standortattraktivität, reduziert Staus und verbessert die Erreichbarkeit – auch für periphere Regionen. Gleichzeitig wird die Stadt vom Transitverkehr entscheidend entlastet, was die Lebensqualität erhöht. Wer heute in Infrastruktur investiert, schafft die Basis für Arbeitsplätze, Wertschöpfung und nachhaltige regionale Entwicklung.

Ab 2037 beginnen Sanierungen der bestehenden Tunnelröhren. Was passiert, wenn das Projekt erneut blockiert wird?

Dann droht der Stillstand – buchstäblich. Ohne zusätzliche Kapazitäten müssen Umleitungen durch und um die Stadt in Kauf genommen werden. Die Folgen: Stau, Lärm, Luftverschmutzung und ein massiver Rückschritt in der städtischen Entwicklung. Das wäre ein infrastrukturelles und politisches Versagen mit hohen volkswirtschaftlichen Kosten. Deshalb ist der Handlungsdruck real – nicht ideologisch, sondern ganz praktisch.

Umweltkritiker argumentieren wie in den 70er-Jahren: mehr Strassen = mehr Verkehr. Was entgegnen Sie heute diesen Argumenten?

Die Realität ist differenzierter: Heute geht es um Engpassbeseitigung und Netzstabilität – nicht um blinden Strassenausbau. Stau produziert mehr CO₂ als fliessender Verkehr. Zudem kann man Infrastruktur gezielt steuern, etwa durch kombinierte Mobilitätsangebote, smarte Verkehrslenkung und flankierende Massnahmen. Moderne Verkehrsplanung denkt multimodal – aber sie braucht immer funktionierende Hauptachsen als Rückgrat.

Auch interessant

Etliche Stimmbürger lehnten den Ausbau im STEP 2024 wegen Falschinformationen von links-grüner Seite ab. Wie kann man verhindern, dass ein neues Projekt wieder an der Urne scheitert?

Durch frühzeitige und transparente Kommunikation. Die Vorteile des Projekts müssen nachvollziehbar, faktenbasiert und zielgruppengerecht erklärt werden – nicht erst im Abstimmungskampf, sondern während des gesamten Planungsprozesses. Das Projekt steht nicht im Widerspruch zu den Klimazielen, wenn es richtig umgesetzt wird.

Wie lässt sich aus Sicht des Kantonsrats der Druck aufrechterhalten, wenn die bundespolitischen Prozesse jahrelang dauern könnten?

Durch Beharrlichkeit und gezielte politische Arbeit: regelmässige Vorstösse, Gespräche mit dem UVEK, Mobilisierung anderer betroffener Kantone und klare Kommunikation in Bundesbern – deshalb müssen die Anliegen geschlossen von den Ostschweizer Kantonen in Bern eingebracht werden und die verschiedenen politischen Gremien, wie Regierung und Parlament, eng zusammenarbeiten. Auch wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Akteure sollen eingebunden werden. Wichtig ist: nicht locker lassen. Der politische Prozess ist lang, aber wer sichtbar und verlässlich dranbleibt, wird gehört.

Stellen Sie sich vor, wir schreiben das Jahr 2040: DieEngpässe in St.Gallen und Schaffhausen sind beseitigt, die Thurtalstrasse ist in Betrieb. Was hat sich für die Ostschweiz konkret verändert?

Die Region ist nicht abgehängt, sondern aufgewertet – ökonomisch, verkehrlich und politisch. Die Ostschweiz ist ein eigenständiger und leistungsfähiger Wirtschaftsraum mit starker Stimme in Bern. Im Alltag erleben die Menschen weniger Stau, bessere Luft und mehr Lebensqualität in den Städten. Der öffentliche Verkehr ist besser getaktet, die Strassen sicherer. Und politisch hat sich ein neues Selbstbewusstsein etabliert: Die Ostschweiz weiss, was sie braucht – und sie wird gehört.

Text: Stephan Ziegler

Bild: Marlies Beeler-Thurnheer