«Mikromobilität ist kein Einheitsprodukt»

Für Manuel Herzog ist die Ostschweizer Stadt nicht nur ein operativer Standort, sondern ein Zentrum für Innovation, Partnerschaft und Mobilität im Wandel. «St.Gallen ist mittlerweile unser grösster Schweizer Standort. Wir sind hier wirtschaftlich erfolgreich, operativ stark aufgestellt und auch persönlich eng mit der Region verbunden.»

«Die neuesten Akkus erreichen Reichweiten von über 100 Kilometern, vorher waren es 40.»

Vernetzte Mobilitätsplattformen als Zukunft

Die Mikromobilitätsbranche verändert sich rasant – technologisch, gesellschaftlich und regulatorisch. «Mikromobilität wird sich weiter professionalisieren, sowohl im technologischen Bereich als auch in der politischen und öffentlichen Wahrnehmung. Gleichzeitig wird sie enger in bestehende Mobilitätssysteme integriert», sagt Herzog. Die Zukunft liege in vernetzten Mobilitätsplattformen, bei denen E-Trottinetts, Velos, ÖV und On-Demand-Angebote miteinander verschmelzen. Für den CEO ist klar: «In wenigen Jahren werden wir Mikromobilität nicht mehr als Ergänzung sehen, sondern als festen Bestandteil (sub)urbaner Mobilitätssysteme.»

Der Trend zur Integration betrifft aber nicht nur Metropolen. «Gerade in ländlichen Regionen mit schwacher ÖV-Taktung eröffnet Mikromobilität neue Möglichkeiten. Wenn wir Mobilität als Grundbedürfnis und Teilhabe als Anspruch verstehen, müssen wir Angebote schaffen, die auch abseits der grossen Städte funktionieren.» Ein grosser Treiber dieses Wandels ist die Technologie. «Unsere neuesten Modelle sind smart, robust und vernetzt. Sie verfügen über Sensorik zur Unfallvermeidung, kameragestützte Parktechnologien und automatische Diagnostiksysteme.» Auch bei der Energieeffizienz gibt es laut Manuel Herzog grosse Fortschritte: «Die neuesten Akkus erreichen Reichweiten von über 100 Kilometern, vorher waren es 40. Das bringt mehr Komfort und Sicherheit für die Nutzer – und für uns tiefere Kosten und effizientere Prozesse.»

Nachhaltiger dank KI

Für das Unternehmen spielen datenbasierte Systeme und künstliche Intelligenz eine zunehmend wichtige Rolle. «Unsere gesamte Flotte ist in Echtzeit vernetzt. Wir analysieren Bewegungsmuster, Ladezustände und Nutzungsdaten kontinuierlich. Machine Learning hilft uns, vorauszusagen, wo und wann Fahrzeuge gebraucht werden.» Auch Wartungszyklen und Batteriewechsel basieren auf intelligenten Prognosen. «Das macht unsere Prozesse nicht nur effizienter, sondern auch nachhaltiger dank weniger Leerfahrten und weniger Ressourcenverschleiss.» Ein zentrales Anliegen ist für Herzog die soziale Durchlässigkeit des Angebots. «Digitale Barrierefreiheit ist für uns zentral. Mikromobilität darf kein Privileg für digital affine Nutzergruppen sein, sondern ein Angebot für alle.» Deshalb arbeite man mit Sozialdiensten und lokalen Partnern zusammen, entwickle Schulungsformate, intuitive App-Designs und einfache Zugangsmöglichkeiten, etwa über Vouchers. Ein weiterer Schritt ist die Integration in den SwissPass: «Die SBB arbeitet daran, dass E-Trottinetts und E-Bikes über ‹Tap&Go› mit dem SwissPass nutzbar werden. Erste Projekte laufen bereits.»

«St.Gallen ist für uns nicht nur ein Standort, sondern ein strategischer Anker.»

Mikromobilität als ÖV-Feinverteiler

Mikromobilität wird sich auch in der Raumplanung der Städte stärker etablieren. «Sie wird zum Feinverteiler des öffentlichen Verkehrs. Städte beginnen zu verstehen, dass Shared Mobility keine Konkurrenz zum ÖV ist, sondern eine Ergänzung.» Dabei brauche es aber klare Rahmenbedingungen: «Wir brauchen Regeln zur Flächennutzung, um Konflikte zu vermeiden und Raum fair zu verteilen. Unsere Vision ist ein Stadtbild mit weniger MIV, mehr Grünräumen und multimodalen Knotenpunkten – mit Mikromobilität als verbindendem Element.»

Auf die Kritik, dass Mikromobilität eher Fusswege oder den ÖV als das Auto ersetze, entgegnet Herzog: «Diese Diskussion greift zu kurz. Unsere Nutzer kombinieren vielfach Scooter oder E-Bike mit dem ÖV. Es geht nicht um Entweder-oder, sondern um flexible, situativ sinnvolle Wege. Entscheidend ist die gesamte Wegkette, und wenn Mikromobilität dabei auch mal einen Fussweg ersetzt, aber eine Autofahrt vermeidet, ist der Substitutionseffekt trotzdem positiv.» Die Rolle als Verbindung zwischen Wohnort und Haltestelle – also die erste und letzte Meile – sei dabei besonders wichtig.

Auch interessant

Lokale Partnerschaften sind wichtig

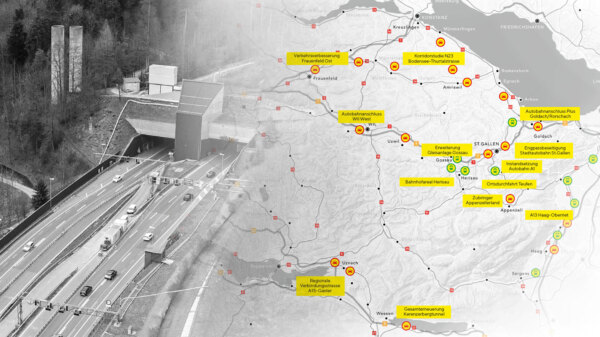

Für die Umsetzung solcher Konzepte sind lokale Partnerschaften unverzichtbar. «Ohne enge Zusammenarbeit mit Städten, Verkehrsverbünden und regionalen Akteuren geht es nicht.» In der Ostschweiz gelinge das besonders gut. «Wir arbeiten mit OSTWIND, der SBB, der Stadt St.Gallen und verschiedenen Gemeinden an vernetzten, multimodalen Lösungen. Nur durch gegenseitiges Vertrauen, gemeinsame Zielsetzungen und klare Spielregeln entstehen wirklich nachhaltige Angebote.»

Ein weiterer Erfolgsfaktor sei die Anpassung an lokale Gegebenheiten. «Mikromobilität ist kein Einheitsprodukt – sie muss lokal und vor allem nicht in Silos gedacht werden.» Dank der hohen Nutzung in der Stadt St.Gallen sei es sogar möglich, kleinere umliegende Gemeinden wirtschaftlich mitzutragen. «St.Gallen hat eine enge regionale Verknüpfung – und wir wollen eine Lösung, die dieser Struktur gerecht wird.»

Der Entscheid, den Hauptsitz von Schlieren nach St.Gallen zu verlegen, sei deshalb ein logischer Schritt gewesen. «Wir wollten dort präsent sein, wo wir auch aktiv sind. Was hier im Zusammenspiel mit der Stadt, dem Tarifverbund OSTWIND, der Regio St.Gallen-Bodensee und dem Institut für Mobilität entsteht, ist beinahe einzigartig.» Zudem spiele auch die persönliche Verbindung eine Rolle: «St.Gallen ist meine Heimat. In einer Zeit, in der oft negativ über die Stadt berichtet wird, war es mir ein Anliegen, bewusst ein Zeichen zu setzen. Wir glauben an diesen Standort – nicht aus Imagegründen, sondern aus Überzeugung.»

Chancen statt Barrieren

TIER Mobility Dott beschäftigt aktuell rund 20 Mitarbeiter in St.Gallen, in Voll- und Teilzeit, vom Operations-Team über Logistik bis zur Integration. «Wir planen, den Standort gezielt auszubauen und weitere regionale Partnerschaften zu etablieren. St.Gallen ist für uns nicht nur ein Standort, sondern ein strategischer Anker.»

Ein besonderes Anliegen ist Manuel Herzog das Thema Inklusion auch im Arbeitsmarkt. «Wir glauben an Chancen statt Barrieren.» TIER Mobility Dott wurde 2025 mit dem Preis «Berufliche Integration» der Stiftung Profil – Arbeit & Handicap ausgezeichnet. In St.Gallen arbeitet das Unternehmen seit Jahren mit der SVA zusammen, um Menschen mit Beeinträchtigungen den Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. «Wir bieten reale Einsatzmöglichkeiten, etwa im Bereich Street Patrol oder Logistik. Das ist keine PR-Massnahme, sondern gelebte Überzeugung.» Dass der heutige CEO früher selbst als Sozialarbeiter tätig war, prägt seine Haltung bis heute: «Mobilität muss auch im Arbeitsalltag inklusiv sein – das ist für mich keine Frage.»

Für Herzog steht fest: Die Ostschweiz hat das Potenzial, zur Modellregion für innovative, sozialverträgliche und nachhaltige Mobilität zu werden. «Was hier im Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft entsteht, ist einmalig. Wir sehen St.Gallen als Reallabor – mit echten Menschen, realen Bedürfnissen und konkretem Impact.»

Text: Stephan Ziegler

Bild: Marlies Beeler-Thurnheer