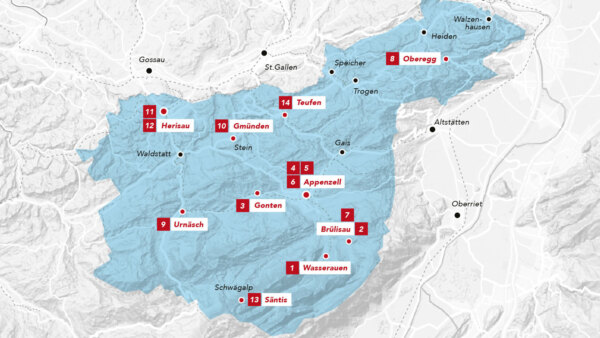

Stark verwurzelt, klug vernetzt

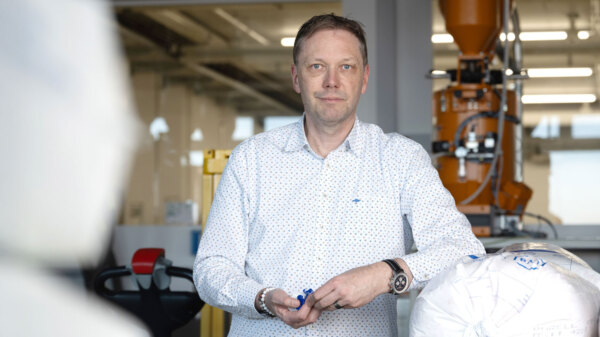

Die Industrie im Appenzellerland gehört nach wie vor zu den tragenden Säulen der regionalen Wirtschaft. Markus Bänziger hebt hervor, dass das Appenzellerland über zahlreiche «industrielle Perlen» verfüge, die in ihren Nischen weltweit führend seien. Dazu zählen etwa Sefar, KUK, Huber+Suhner, Metrohm oder Knöpfel. Sie alle produzieren hochspezialisierte Komponenten, die unter anderem in der Automobilindustrie, der Medizintechnik oder gar in der Raumfahrt Anwendung finden. Bänziger ist überzeugt: «Diese und viele weitere Unternehmen schaffen echten Mehrwert mit Innovation und Präzision – eine Grundvoraussetzung, um im aktuellen Umfeld bestehen zu können.»

Auch Bruno Eisenhut verweist auf diese Stärken. Neben den international bekannten Unternehmen nennt er kleinere Betriebe wie Rico Sicherheitstechnik oder Varioprint, die sich durch Innovationskraft und Resilienz auszeichnen. Allerdings gebe es auch Hürden: Die knappen Landressourcen und der fehlende Autobahnanschluss schränken die Entwicklungsmöglichkeiten ein. Der Bedarf an einer leistungsfähigen Verkehrsanbindung sei deshalb unbestritten, sagt auch Benjamin Fuchs.

Landwirtschaft als identitätsstiftender Faktor

Obwohl der Anteil der Beschäftigten in der Landwirtschaft nur noch bei rund vier Prozent liegt, bleibt sie für das Appenzellerland identitätsstiftend: Sie prägt das Landschaftsbild, beeinflusst das gesellschaftliche Leben und trägt wesentlich zum Image der Region bei. Die enge Verbindung zwischen Landwirtschaft, Tourismus und regionaler Kultur ist ein Alleinstellungsmerkmal. Bruno Eisenhut unterstreicht denn auch die gute Zusammenarbeit zwischen den Wirtschaftsverbänden und dem Bauernverband.

«Gemeinsam mit dem Bauern-, dem Tourismus- und dem Gewerbeverband arbeiten wir beispielsweise an einem verstärkten Standortmarketing.»

«Das Appenzellerland steht exemplarisch für die Stärken der Ostschweiz. Es zeichnet sich durch einen vielfältigen Lebensraum und eine starke industrielle Basis aus», so Markus Bänziger. Die Region verbinde eine durch Weltoffenheit, Zukunftsglauben und Veränderungsbereitschaft charakterisierte Haltung mit einem Lebensraum, der eine grössere Vielfalt zulässt als die Dichte städtischer Zentren.

Der lange Schatten des fehlenden Autobahnzubringers

Seit der Pandemie erlebt der Tourismus im Appenzellerland einen markanten Aufschwung. Für Benjamin Fuchs ist allerdings klar, dass es um ein qualitatives, nachhaltiges Wachstum gehen muss. «Wir wollen den einzigartigen Charakter unserer Landschaft bewahren», sagt er. Und Bruno Eisenhut lobt in diesem Zusammenhang die kurzen Wege und den offenen Austausch im Appenzellerland, was eine zielgerichtete Zusammenarbeit ermögliche.

Eine zentrale Rolle spiele dabei die Erschliessung: Nur mit einer verbesserten Verkehrsanbindung – sowohl für den motorisierten Individualverkehr als auch für den öffentlichen Verkehr – könne man Staus und unnötigen Suchverkehr vermeiden und gleichzeitig die Attraktivität für Gäste und Einheimische steigern.

Trotzdem wartet die Region seit Jahrzehnten auf die Autobahnzubringer Appenzellerland (zur Entlastung der Achse Appenzell-Herisau-Gossau) und Liebegg (zur Entlastung der Achse Appenzell-Teufen-St.Gallen). Bruno Eisenhut sagt es so: «Diese werden schmerzlich vermisst, um eine fristgerechte Logistik sicherzustellen, aber auch um für Fachkräfte gut erreichbar zu sein und somit attraktiv als Arbeitgeber zu bleiben.» Und Markus Bänziger nennt die Projekte gar «Schlüsselvorhaben für die Mobilität der gesamten Region». Denn ohne leistungsfähige Verbindung zum nationalen Verkehrsnetz stauen sich Individual- und Güterverkehr durch die Nadelöhre St.Gallen und Gossau. «Tägliche Staus, Wartezeiten und enge Strassenverhältnisse für Lastwagen und Velofahrer müssen dringend verbessert werden», fordert auch Benjamin Fuchs.

Die fehlende Infrastruktur behindere nicht nur den wirtschaftlichen Alltag, sondern auch die weitere Entwicklung. Das Nein zum STEP im vergangenen Jahr habe die Perspektiven zusätzlich eingetrübt. «Die Ostschweiz droht verkehrstechnisch abgehängt zu werden», bilanziert Bänziger. Umso bedeutender sei der kantonsübergreifende Einsatz für eine zukunftsgerichtete Mobilitätsinfrastruktur, der sich immer stärker formiert.

Auch interessant

Fachkräftemangel: Die demografische Welle rollt

Ob in der Industrie, im Baugewerbe oder in der Pflege – der Fachkräftemangel trifft das Appenzellerland mit voller Wucht. Zwar habe sich die Lage laut Markus Bänziger durch die konjunkturelle Abkühlung leicht entspannt, doch die demografischen Trends seien eindeutig: In der Ostschweiz erreichen seit 2019 mehr Menschen das Pensionsalter, als ins Erwerbsleben eintreten. Die Lücke wird weiter wachsen. «Ausserrhoden und Innerrhoden erwartet im Vergleich zur Gesamtschweiz eine noch grössere Lücke, denn schon heute ist der Anteil der Personen im AHV-Alter im Verhältnis zur erwerbsfähigen Bevölkerung mit einem Drittel besonders hoch», warnt der IHK-Direktor.

Um dem entgegenzuwirken, müssen Unternehmen aktiv werden. Bänziger sieht vier zentrale Hebel: Attraktive Anstellungsbedingungen, Investitionen in die Ausbildung, Förderung von Weiterbildungen und Produktivitätssteigerungen. Hinzu kommen politische Massnahmen: eine flexiblere Gesetzgebung, bessere Einbindung von älteren Arbeitnehmern, mehr Mobilität und ein Fokus auf arbeitsmarktorientierte Zuwanderung.

Benjamin Fuchs und Bruno Eisenhut teilen diese Einschätzungen. Fuchs ergänzt, dass auch hier die regionale Verankerung vieler Betriebe ein Vorteil sei – sie denken langfristig und investieren gezielt in ihre Zukunft.

«Es braucht mehr Arbeitgeber, die sich etwa für den Kantonsrat zur Verfügung stellen.»

Investitionsbereitschaft trotz Herausforderungen

Im Bereich Dienstleistungen zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen: Während der private Konsum derzeit stützend wirkt – Detailhandel, Finanz- und Versicherungsdienstleister berichten von stabilen Lagen –, hatte das Gastgewerbe unter einem verregneten Sommer zu leiden. Dennoch blickt man optimistisch in die Zukunft. Für Benjamin Fuchs steht fest, dass auch der Detailhandel von einer besseren Erschliessung profitieren würde. Die Hauptgasse in Appenzell sei ein Beispiel dafür, wie innovative Unternehmer und eine gute Mischung an Geschäften ein attraktives Zentrum schaffen können.

Industrie, Landwirtschaft, Gewerbe und Tourismus wollen künftig stärker kooperieren – etwa im Standortmarketing, bei der Digitalisierung oder bei Förderprojekten. Diese horizontale Vernetzung soll helfen, das Appenzellerland als Wirtschafts- und Lebensraum ganzheitlich weiterzuentwickeln, so Bruno Eisenhut. Er windet in diesem Zusammenhang der Regierung ein Kränzchen: «Sehr wertvoll ist die Grösse von Ausserrhoden. Diese lässt eine unkomplizierte Zusammenarbeit unter den Verbänden und mit den Behörden zu. Bei ordentlichen Austauschen sind die Wege genauso kurz wie bei ausserordentlichen. Dies zeigt sich etwa darin, dass sich der Ausserrhoder Regierungsrat jährlich Zeit für einen Austausch mit den Wirtschaftsverbänden nimmt.»

Obwohl viele KMU im Appenzellerland solide aufgestellt sind, zeigen sich punktuell auch Finanzierungsengpässe. Laut IHK-Umfragen bewegen sich diese allerdings im erwartbaren Rahmen. «Mehr als ein Drittel der Unternehmen plant für 2025 eine Ausweitung der Investitionstätigkeit», sagt Bänziger. Sorgen bereitet aber die neue Eigenmittelverordnung, die Bauprojekte und Grundstückkäufe erschwert.

Fuchs sieht dennoch gute Möglichkeiten, Innovationen durch INOS-Projekte oder die Neue Regionalpolitik zu fördern. Jahr für Jahr könnten so spannende Projekte unterstützt werden.

«Industrie, Landwirtschaft, Gewerbe und Tourismus wollen künftig stärker kooperieren.»

Wie sieht die Zukunft aus?

Was braucht es, damit das Appenzellerland ein lebenswerter, wirtschaftlich gesunder Standort bleibt? Einigkeit herrscht bei den Gesprächspartnern über die wichtigsten Erfolgsfaktoren: Fachkompetenz, Innovationskraft und Unternehmertum. Gleichzeitig müsse die Politik aber für zeitgemässe Rahmenbedingungen sorgen – von der Verkehrsinfrastruktur über die Bildung bis hin zur Versorgung mit Dienstleistungen.

Markus Bänziger fasst es so zusammen: «Die Politik muss die Gemeinden, ja den Kanton attraktiver machen als Wohnort, insbesondere für junge Menschen und Familien. Dafür braucht es eine neuzeitliche Infrastruktur für Verkehr, Schule, Freizeitangebote aber auch eine hochstehende Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen von leistungsfähigen Gewerbe- und Detailhandelsbetrieben.» Und Benjamin Fuchs hebt die Wichtigkeit der Ortsplanung hervor: Sie müsse Wachstum ermöglichen, ohne den Charakter der Landschaft zu verlieren. Bruno Eisenhut fordert abschliessend ein verstärktes politisches Engagement aus der Wirtschaft. «Es braucht mehr Arbeitgeber, die sich etwa für den Kantonsrat zur Verfügung stellen.

Text: Stephan Ziegler

Bild: zVg